飲食店の食中毒対策は

夏だけでOK?

~原因と予防方法を徹底解説!~

夏の飲食店で特に注意を払わなければならない問題、それは食中毒です。

食中毒問題が発生してしまうと、お客様の命を危険にさらしてしまうこととなり、お店に対する信用・信頼が失われ、営業停止や閉店に追い込まれることも少なくありません。

このページでは、近年の食中毒発生状況の他、食中毒が発生する原因、予防方法などをご紹介いたします。飲食店のオーナーや店主の方はぜひ参考にしてください。

1. 食中毒発生の原因

食中毒とは、

「何か”悪いもの”を食べたり飲んだりして、吐き気や嘔吐、発熱、下痢、腹痛などになってしまう症状」

のことを言います。

単に食中毒といっても、その原因は様々です。食中毒になる原因は主に次の5つに分類されます。

| 食中毒の種類 | 原 因 |

|---|---|

| 細菌性食中毒 | 細菌に感染したり、毒素を出している細菌が付着した飲食物を摂取 |

| ウイルス性食中毒 | ウイルスに感染している飲食物を摂取 |

| 自然毒食中毒 | もともと毒をもっていた飲食物を摂取 |

| 寄生虫食中毒 | 寄生虫が付着した飲食物を摂取 |

| 化学性食中毒 | 農薬や洗剤などの化学物質が付着した飲食物を摂取 |

いずれの食中毒も、食品管理や衛生管理を怠ったり、殺菌処理、手洗いを行わなかったりなど、人為的なミスにより発生しています。

では食中毒は、近年どのくらい発生しているのでしょうか。

2. 食中毒事件数・患者数推移

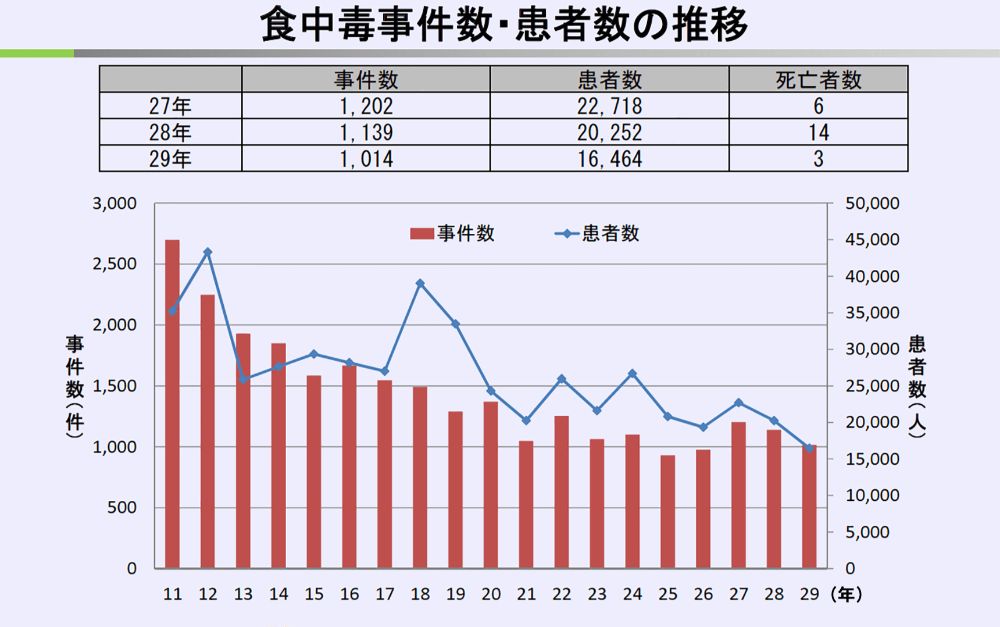

上のデータは、平成11年~29年に発生した食中毒事件数とその患者数推移です。

確かに日本では、食に対する衛生の意識が年々向上し、食の安全に対する様々な取り組みが行われており、平成11年に比べ29年は食中毒の発生件数・患者数が減少していることが分かります。

しかし、それでも毎年1,000件以上の食中毒事件が発生し、患者数は15,000人にものぼるのです。死亡に至るケースまであるという点も含めて、この数値は無視することができません。

3. 施設ごとの食中毒発生状況

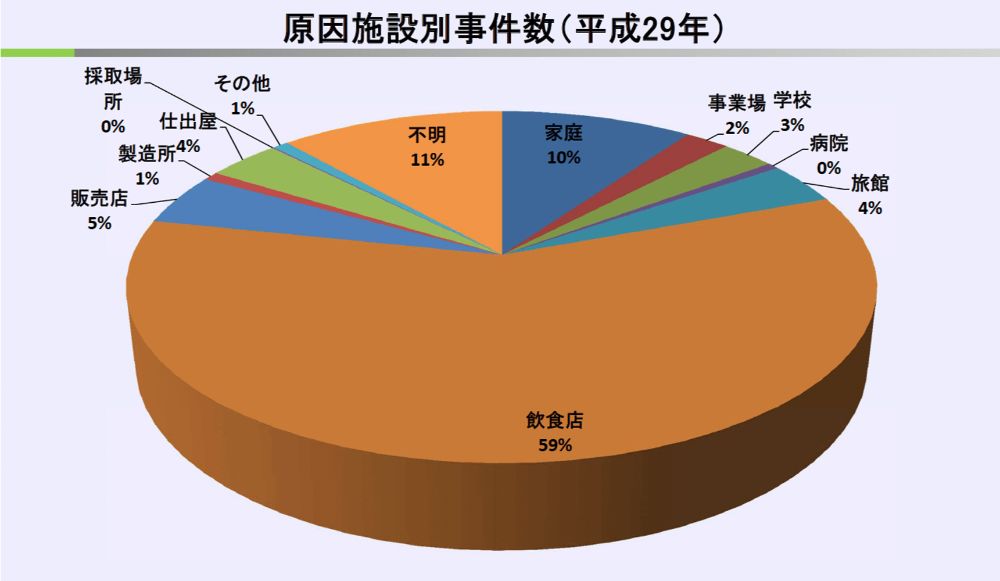

このデータは、施設ごとの食中毒の施設別事件数になります。

「家庭」は食品に対して専門家ではないことから、発生数が多いと思われがちですが、逆に、専門家でなければならない「飲食店」での発生件数が全体の約60%を占める結果となっています。

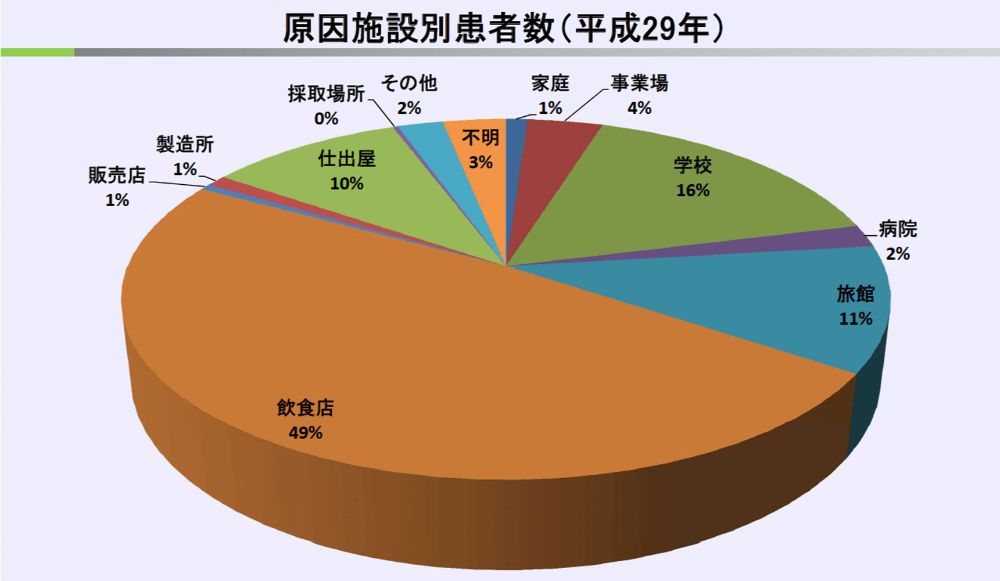

施設別患者数で見ると、飲食店は約50%を占め、そして仕出屋、学校、旅館は集団食中毒に繋がるリスクが高いからか、それぞれ10~16%を占めています。

以上のことから、まず取り組むべきは、飲食店における食中毒の問題だと言えそうです。

飲食店での食中毒がゼロになれば、年に8,000人以上の人が飲食店での食事を安全に楽しんでいたということになるわけです。

4. 夏だけでOK?食中毒対策

食中毒対策は気温、湿度の高くなる夏だけやればOK、と考えている食品担当者は少なくありません。

しかし実際、本当に夏だけでよいのでしょうか。

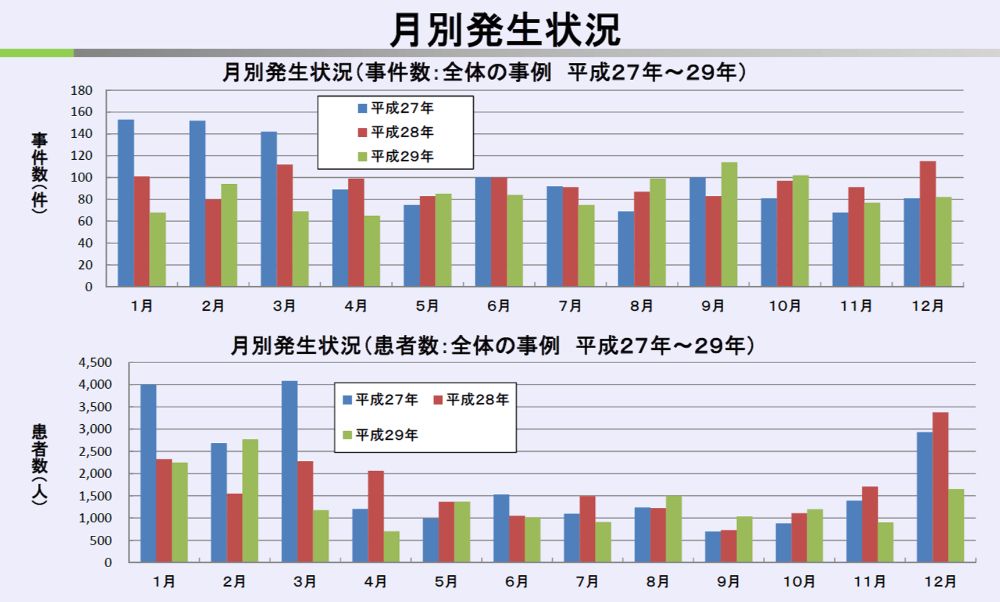

確かに平成29年の月別発生状況を見ると、9月の発生件数が100件以上と最も多い結果となっています。しかし、過去を振り返ると平成27年は1月、平成28年は12月が最も多くなっています。

また、最近の日本の気温状況を振り返ってみると、2018年に長期間にわたり記録的な猛暑を観測。8月には岐阜県にて史上最高気温41.0℃を記録、10月には新潟県にて10月では史上最高となる36.0℃を記録しました。さらに、今年2019年5月には、北海道で39.5℃という、5月の史上最高気温を観測するなど、春や秋にも猛暑日を観測しているのです。

食中毒の原因となる細菌は、20℃から40℃の間が増殖しやすくなるため年間を通して対策を行うことが大切と言えるでしょう。

5. 食中毒予防方法

気温の高い時、特に気を付けなければならないのが、細菌性食中毒の増加です。上で挙げた通り、気温が高いと細菌が増加することにつながり、食中毒の危険性が高まるからです。

そこで、食中毒の発生施設として最も多かった飲食店が、細菌性食中毒に対してどのような予防策を立てるべきなのかをまとめてみました。

飲食店ができる細菌性食中毒予防3原則

1. 細菌がうつらないように手洗いや洗浄を徹底する

手洗いと洗浄は、細菌をうつさないための基本です。洗っていない手で生で食べる食品を触ったり、洗っていないまな板に生で食べる野菜などを置いて切ったりすると、細菌がついた食品を食べてしまうことになります。手洗いはこまめに、そして洗ったものと洗っていないものを一緒にしたりしないように注意しましょう。

厨房と店内接客を並行して行わなければならない場合や、食事をお客様のところに運ぶときのお皿の持ち方などにも注意を払う必要があります。

2. 細菌を増やさないように低温保存する

高温の場所に食品を置いておくと、それだけで細菌は増殖します。冷蔵庫の中に入れておくと「細菌は増殖しない」と誤解されている方もいますが、冷蔵庫はあくまでも、「細菌の増殖を抑えるための保管場所」になります。0~10℃以下という環境の中でも少しずつ細菌は増えているのです。料理が出来上がってからお客様にお出しするまでに時間がある場合は、低温保存するために冷蔵庫に保管するようにしましょう。

完全に細菌の増殖を止めたい場合は、マイナス15℃以下の冷凍庫で保存するようにしましょう。

3. 加熱処理で殺菌する

食品や調理器具を殺菌したい場合は加熱処理をするようにしましょう。食品は、野菜や肉で加熱する時間が異なってきます。野菜を生で食べることはよくあると思いますが、生で食べる場合でも50℃くらいのお湯で洗うようにします。洗う時間は野菜の種類にもよりますが、葉野菜の場合は約30秒、茎が太い野菜は3分が目安となります。肉の場合は、しっかりと殺菌する場合は75℃以上の温度で1分以上加熱するようにしましょう。

細菌だけでなくウイルスも、この加熱処理で死滅させることができます。

6. 食中毒予防のポイントは手指衛生

食中毒予防の最大のポイントは、やはり手洗い(手指衛生)にあります。

飲食店で様々な作業を行う中で、一番使うのは手であるにもかかわらず、一番手を抜きがちになるのが手洗いだからです。

水にさっと手を通して「洗ったつもり」になっていたり、手洗い石鹸をつけて洗っただけで満足していたりといったことはありませんか?

手指衛生の基本は、手のひら、手の甲だけでなく、指の間、指先、爪と指の間もしっかりと、ある程度時間をかけて洗うことです。食中毒という大きな問題を予防するためには、まず基本的な手洗いの習慣を身に着けるようにしましょう。

食中毒予防で、手洗いと合わせてもう一つ大切なことがあります。それは人から人に細菌やウイルスが感染する「交差感染」の予防です。

せっかく手を洗っても、蛇口やタオルに触れてしまうと細菌が手についてしまい、手洗いが無意味になってしまいます。

この問題は、できるだけ共用設備に手を触れないような環境をつくることで解決できます。

サニクリーンでは、食中毒予防、交差感染を防ぐ目的から、手を触れずに使える「ノンタッチシリーズ」の商品をご用意しています。

手洗いはもちろんのこと、洗ったそのままの清潔な手で食品を扱えるよう飲食店環境を整えることも検討されてはいかがでしょうか。

※1※2※3データ出典元:

厚生労働省ホームページ「平成30年食中毒発生状況(概要版)及び主な食中毒事案」

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000488491.pdf