洗剤の選び方、間違えていませんか?

コンロやレンジフードについたベトベトの「油汚れ」は、何用の洗剤で落としていますか?

キッチンシンクにこびりついた「白い水あか汚れ」は、何用の洗剤で落としていますか?

どちらの汚れにも「油汚れ用洗剤」を使っている人はいませんか?

また、どちらの汚れにも「食器用洗剤」を使っている人はいませんか?

汚れの性質が異なるのに、同じ洗剤でお掃除をする人がいます。

当然、汚れの性質が異なれば使う洗剤も異なるので、汚れを落とすことはできません。それどころか、かえって汚れがひどくなることがあります。

では、そんな「ミスマッチ」を起こさないようにするためには、どうしたらいいのでしょう。

それには、まずはじめに「汚れの性質」を知ることが大切です。

この性質さえ知っていれば洗剤と汚れのミスマッチを回避し、間違った洗剤を買ってしまったなんてこともなくなります。

汚れの性質とは?

「ph(ペーハー)」という言葉を、聞いたことはありますか?

phとは、簡単にいうと、何かを水に溶かしたときに「酸性(という性質)」になるのか、「アルカリ性(という性質)」になるのか、もしくは「中性(という性質)」になるのかを表す単位のことです。

すっぱいレモン汁でも、ハンドソープでも、すべていずれかの性質で表すことができます。

今回のテーマである「汚れ」も、「酸性」「アルカリ性」「中性」のうち、必ずいずれかの性質を持っています。

そして、面白いことに、汚れの性質と「反対の性質の洗剤」を使うと、中和反応が起きて汚れが緩み落としやすくなるのです。

このように、汚れの性質さえ見極めることができれば、落ちる洗剤を簡単に選ぶことができるのです。

酸性汚れは「アルカリ性」洗剤で落とす

性質(液性)表示を確認しましょう

それでは、汚れの性質を見極める方法をご紹介します。

ガスコンロの油汚れは「酸性」です。

壁やスイッチの黒ずみ汚れは「酸性」です。

フローリングについた汚れの多く(足裏の皮脂など)は「酸性」です。

そして、これらの汚れはすべて「あぶら」が原因ということで共通しています。

調理のときに出る「油」も、人の手や足の裏から分泌される「脂(皮脂)」も、みんな同じ「あぶら」で、汚れの性質は「酸性」になります。

ということは、洗面台などの鏡につく「白い手あか汚れ」も酸性とういうことになりますね。

「油(脂)汚れは酸性」とおぼえておきましょう。また、酸性汚れは「ベタベタ」してることが多いのも特徴なので、これもおぼえておきましょう。

酸性汚れには、反対の「アルカリ性(もしくは弱アルカリ性)」の洗剤を使って落とします。

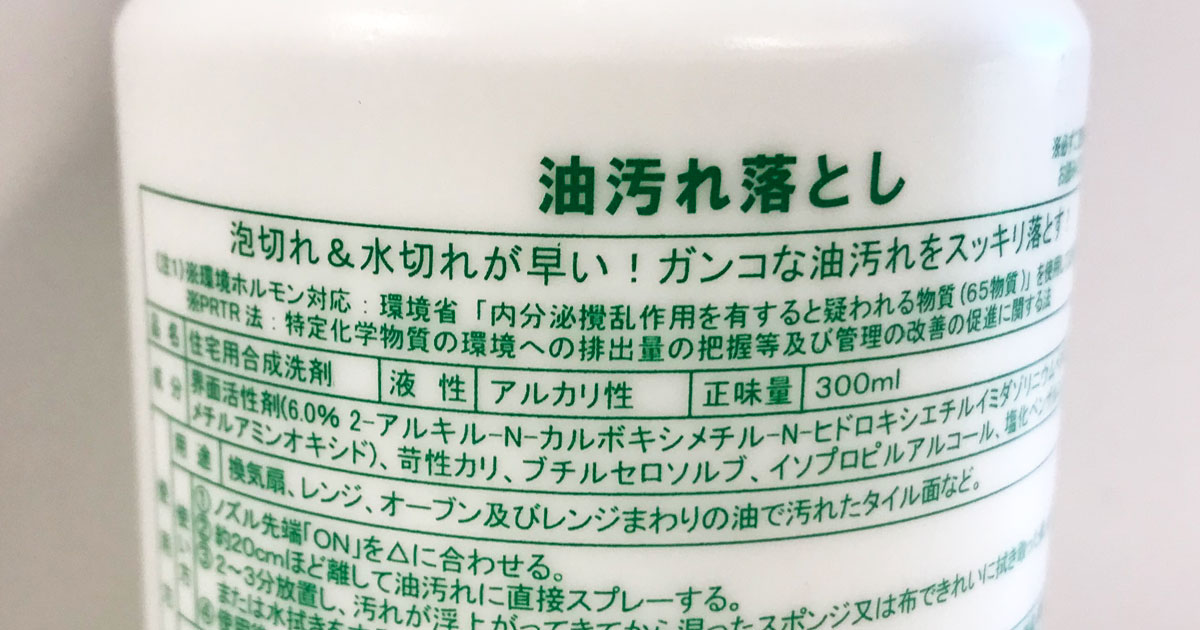

洗剤の性質は、説明書きの「液性」で確認することができます。

一般的に「油汚れ落とし系洗剤」はアルカリ性ですが、ムダな買い物をしないためにも、購入時にはしっかり液性を確認しましょう。

アルカリ性汚れは「酸性」洗剤で落とす

さて、次にアルカリ性の汚れですが、キッチンのシンクについた「白い汚れ」や、トイレについた黄ばみ、そして石のように硬くなっている汚れのほとんどはアルカリ性です。

「ガチガチした硬い汚れ」はアルカリ性とおぼえておきましょう。

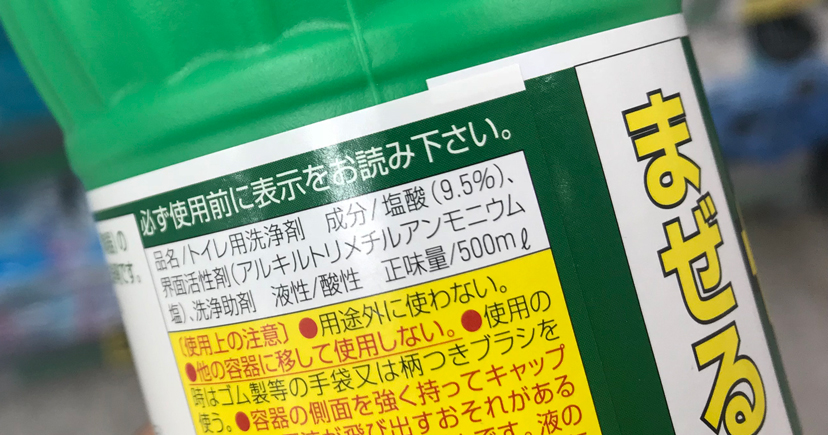

このようなアルカリ性汚れには「酸性(もしくは弱酸性)」の洗剤を使って落とします。

酸性洗剤はおもにトイレのお掃除で使われますが、最近では、酸性洗剤が「塩素系漂白剤」と混ざって発生する有毒ガスの事故を防ぐため、「中性」タイプのトイレ用洗剤が多くみられるようになりました。

中性は、酸性とアルカリ性の中間に位置する液性で、塩素系漂白剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。

中性洗剤でも汚れは十分に落ちるので、安全面を考えて、普段使いの洗剤では中性、石のように硬くなってしまった汚れには酸性、といったように使い分けるようにしましょう。

「重曹」や「クエン酸」はどういう汚れに使うの?

ナチュラルクリーニング派に圧倒的な支持の重曹

化学洗剤をできるだけ使わずに、環境への負荷を軽くする「ナチュラルクリーニング」。最近、よく耳にしますよね。

ナチュラルクリーニングでは、「重曹」や「セスキ炭酸ソーダ」、「クエン酸」などがよく使われます。

これらは、「食品添加物」の製造過程に近い方法で作られているので、安全性が高く、小さなお子さんがいるご家庭でも安心して使われています(掃除用の重曹などは食べられません)。

重曹の性質は「アルカリ性」

セスキ炭酸ソーダの性質も「アルカリ性」

そしてクエン酸の性質は「酸性」

これらを忘れずにおぼえておいて、反対の性質の汚れに使いましょう。