お風呂の鏡に付く「ウロコ汚れ」は、水道水に含まれるミネラル分が固まったものです。お酢やクエン酸を使った「湿布法」でウロコ汚れを緩めて落とします。スプレーボトルにお酢やクエン酸を入れて汚れに吹き付け、キッチンペーパーで30分程度パックした後にスポンジでこすり洗いします。また、汚れの種類によっては「重曹」などのアルカリ性の洗剤も使用します。場合によってはプロのハウスクリーニングも検討しましょう。

<ご注意>

「塩素系カビ取り剤」と酸性洗剤(クエン酸やお酢なども含む)の同時または短時間の連続使用は絶対に避けてください。塩素ガスが発生し大変危険です。

このコラムでお伝えするポイント

(1)鏡のウロコ汚れの落とし方

- お酢またはクエン酸をスプレーボトルに入れ、鏡に吹き付けます。

- お酢はそのまま、クエン酸スプレーは水100mlに対し小さじ1の割合で作ります。

- キッチンペーパーとラップで覆う「湿布法」で30分程度放置します。

- 取り外したらスポンジでこすり、水で洗い流して乾燥させます。

- 落ちにくい場合は重曹も併用しましょう。

(2)鏡のウロコ汚れを落とす道具(チェックリスト)

- 中性洗剤(お風呂の洗剤)

- お酢またはクエン酸

- スプレーボトル

- キッチンペーパー、ラップ

- 柔らかめのスポンジ

- マイクロファイバークロス(またはタオル)

(3)主な汚れの種類

- 水道水のミネラル成分が固まった「アルカリ性」汚れ

- 石けんカスや皮脂と結合した「酸性」汚れ

(4)安全対策・注意点

- サンポールなど強酸性洗剤は使わないようにしましょう。

- 金属部分に付着させないようにしましょう。(サビ防止)

- 塩素系カビ取り剤と酸性洗剤の同時・連続使用は厳禁です。

(5)予防とプロへの相談

- 入浴後は鏡の水滴を拭き取り、日常的に換気を徹底しましょう。

- 汚れが広範囲に及ぶ場合や時間が取れない場合は、プロのハウスクリーニング業者へ相談しましょう。

お風呂・浴室の鏡にできるウロコ汚れの正体

鏡のウロコ汚れ成分は主に2種類です。

まずは、ウロコ汚れの正体を知り対処に必要な基本を理解しましょう。

(1)水道水に含まれるミネラル成分(アルカリ性の汚れ)

・水道水に含まれるミネラル成分(カルシウムなど)が付着して乾いた汚れです。

・白いウロコ状の固い汚れです。

・汚れと反対の性質であるお酢やクエン酸などの「酸性」アイテム(洗剤)で汚れを緩めて落とします。

(2)石けんカスや皮脂とミネラル成分が結合した汚れ(酸性の汚れ)

・石けんカスや皮脂と水道水に含まれるミネラル成分が結合した汚れです。

・白い「ぶつぶつ状」の汚れです。

・汚れと反対の性質である重曹などの「アルカリ性」アイテム(洗剤)で汚れを緩めて落とします。

お風呂・浴室の鏡には、主に上記2つの汚れが複合的に付着しているケースが多く、日常的な清掃を怠ると、それらが蓄積して頑固な汚れへと変化していきます。

さらに、不適切な方法で掃除を続けてしまうと、汚れを落とすどころか、新たなウロコ汚れを発生させる原因にもなりかねません。例えば、乾いた状態で鏡をこすったり、鏡に適さない洗剤を使用したりすると、鏡面に微細な傷が生まれ、そこに汚れが入り込みやすくなってしまいます。

そのため、鏡の掃除を効果的に行うには、汚れの性質を見極めたうえで、適切な洗剤を選ぶことが重要になるのです。

鏡のウロコ汚れを落とす方法

鏡のウロコ汚れを取るために必要な道具と、作業前に確認すべき安全対策についても説明します。必ず安全な作業を心がけましょう。

鏡のウロコ汚れを取る道具

基本的な掃除道具の他に、安全対策で必要なものも紹介します。

<掃除道具>

□中性洗剤(お風呂の洗剤)

□お酢

□スプレーボトル

□キッチンペーパー

□ラップ

□柔らかめのスポンジ

□マイクロファイバークロス(またはタオル)

□重曹(場合によっては)

<安全対策用品>

□ゴム手袋

□マスク

作業前の重要な確認事項

安心、安全に作業をするための確認事項です。必ず、事前に確認してください。

(1)鏡の「加工状況」の確認

親水加工や特殊コーティングが施された鏡では、酸性洗剤の使用により加工が剥がれる可能性があります。「取扱説明書」で確認し、使用が禁止されている場合は中性洗剤で掃除をしましょう。

(2)換気の確保

ドアや窓を開け放つ、換気扇をまわすなど、作業中は継続的な換気を行いましょう。

塩素系カビ取り剤との併用は禁止

「塩素系カビ取り剤」とお酢やクエン酸などの酸性アイテム(洗剤)の同時または短時間の連続使用は絶対に避けてください。有毒ガスが発生し、人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

鏡のウロコを取る「作業手順」

まずは、お酢を使った方法を紹介します。

ただし、お酢の臭いが気になる方は、同じ酸性であるクエン酸(スプレー)の使用をおすすめします。掃除の手順は、お酢を使う場合と同じです。

<クエン酸スプレーの作り方>

<手順>

(1)まずは、換気を確保し、安全対策に必要なゴム手袋やマスクを着用します。

(2)中性洗剤(お風呂の洗剤)で鏡に付いた石けんカスや皮脂汚れを落とし、水で洗い流した後に乾いたタオルで水分を拭き取ります。

(3)スプレーボトルにお酢を入れ鏡に吹き付けます。

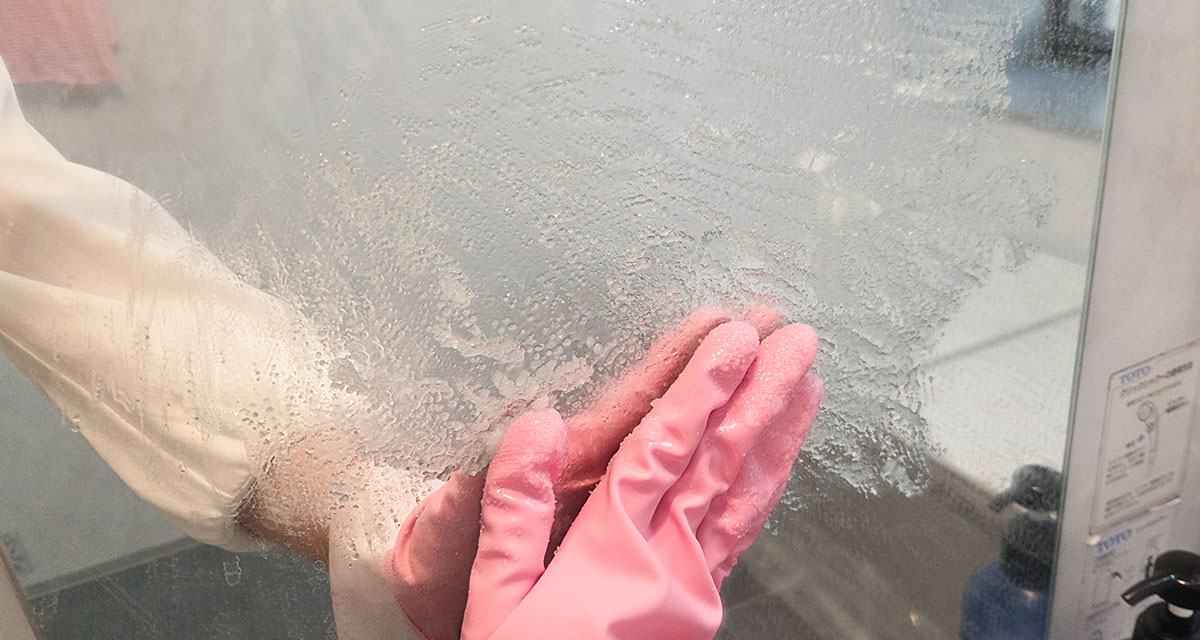

(4)お酢をスプレーした上をキッチンペーパーで覆い、さらにその上からもお酢を吹き付けます。これを「湿布法」といいます。成分をしっかり汚れに密着させて汚れ落ちをよくします。

(5)お酢が乾かないようにするため、鏡全体にラップをします。

(6)30分程度ほど経ったらキッチンペーパーとラップをとり、柔らかめのスポンジでこすり洗いをします。

(7)最後に、鏡をシャワーで洗い流し、マイクロファイバークロスや乾いたタオルで水気を拭き取ります。

<湿布法とは>

湿布法とは、洗剤(成分)を汚れに浸透させ、乾燥を防ぎながら密着させて落とす掃除方法です。洗剤を付けた上をキッチンペーパーとラップで覆いしばらく放置します。

壁面やしつこい汚れに効果的です。

お酢やクエン酸で鏡のウロコ汚れが落ちない場合の対処法

お酢やクエン酸で鏡のウロコ汚れが落ちない場合は、以下のような原因が考えられます。原因別に適切に対処しましょう。

(1)汚れの性質が違うから(掃除方法が間違っているから)

残っている汚れが、水道水に含まれるミネラル成分だけではなく、皮脂や石けんカスが混ざった「酸性の汚れ」である可能性があります。

どちらの汚れも白っぽく見えるため、見た目だけでは判断が難しいことがあります。そのような場合には、酸性汚れに効果的なアルカリ性の「重曹」を使って掃除してみましょう。

クエン酸と同様に、重曹を水で溶かしスプレーボトル(重曹スプレー)で吹き付け、湿布法で汚れを緩めて落とします。

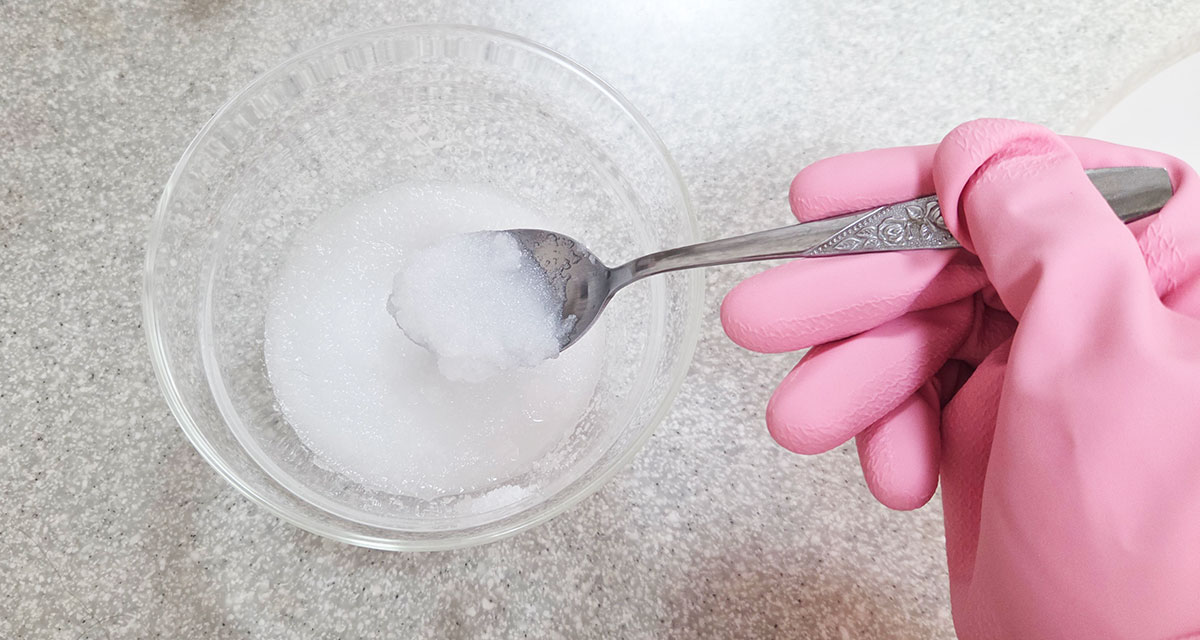

<重曹スプレーの作り方>

重曹スプレーは水100mlに対し小さじ1の割合で作ります。

(2)放置時間が十分ではないから

湿布法でも汚れが落ちにくい場合は、放置する時間が不十分であることがあります。

汚れ落ちを観察しながら放置時間を延ばしてみましょう。

(3)ウロコ汚れが頑固になっているから

汚れが堆積して頑固な汚れになっている場合は、一度で落とそうとせず複数回に分けて少しずつ取り除きましょう。

(4)洗剤で緩めることができないレベルの頑固な汚れになっているから

どうしても汚れが落ちない場合は、ウロコ汚れを「削り取る」方法を検討します。

市販の研磨剤やメラミンスポンジなどで落としますが、鏡のコーティングが剥がれたり、表面に細かな傷が付くリスクをともないます。そのため、使用にあたっては十分に注意し、自己責任で行うことになります。

こんな状況はプロのハウスクリーニングに任せるレベルです

たいてい鏡のウロコ汚れに悩んでいる段階では、カビなどの浴室汚れも日常的な掃除では対応しきれなくなっていることが少なくありません。

さらに、忙しさから十分に時間をかけられないという状況も多いでしょう。

そのため、次のようなケースでは、ハウスクリーニングの専門業者への相談や依頼をおすすめします。

・鏡の清掃を含め、浴室全体の掃除に時間や手間をかけられない場合。

・ご家族にアレルギー症状や咳・鼻炎などの呼吸器症状が見られる場合。

・カビの繁殖範囲が浴室全体に広がっている場合。

・構造部分にまでカビが侵入していると考えられる場合。

これらのケースでは、徹底した水あかやカビなどの除去が必要になりますが、個人で対応するには相当の労力と時間を要します。 そのため、専門知識と専用機材を持つハウスクリーニング業者へ相談することを強くおすすめします。

お風呂(浴室)の頑固なカビ落としは「サニクリーン」におまかせください

家庭でのカビ取りには限界があります。サニクリーンのハウスクリーニング「浴室・お風呂クリーニングサービス」では、プロ仕様のカビ取り剤を使いカビを落としていきます。家庭では対応困難なエプロン内部のカビ落としも承っております。

まずは「無料見積もり」で、費用や清掃内容、効果などを確認してみませんか?

お酢やクエン酸で鏡のウロコ汚れを取る際の注意点

鏡のウロコ汚れをお酢やクエン酸で掃除する場合には、以下の点に十分注意してください。

(1)強い酸性洗剤の使用は避ける

強い酸性洗剤は、金属のサビを招いたり、身体的なリスクを高めるのでおすすめしません。

<サンポールの使用について>

お風呂や浴室の清掃にサンポールをすすめる情報も見られますが、サンポールはトイレ用に作られた強力な酸性洗剤です。目的外(トイレ以外)での使用はおすすめしません。

(2)金属部分に付着させない

お酢でも、長時間金属部分に触れるとサビが発生することがあります。清掃時には金属部分に吹き付けないよう注意しましょう。

(3)換気と安全管理を徹底する

掃除中は必ず十分な換気を行ってください。

また、カビキラーなどの塩素系カビ取り剤と酸性洗剤を同時、あるいは短時間で連続使用することは絶対に避けましょう。化学反応により有毒ガスが発生し、健康被害を引き起こす恐れがあります。

「クエン酸ペースト(重曹ペースト)」で鏡のウロコ汚れを落とす

湿布法の代わりに、クエン酸や重曹をペースト状にしてウロコ汚れに塗る方法もおすすめです。ペーストにすることで垂れ落ちを防ぎ、成分が汚れにしっかり密着します。

<クエン酸ペーストの作り方>

※重曹ペーストも作り方は同じです

(1)クエン酸3に対し水1をボールに入れて混ぜペースト状にします。液だれしない硬さが目安です。

(2)鏡のウロコ汚れに塗り、そのまま放置します。

(3)水で洗い流し、スポンジで軽くこすった後、水気を拭き取って仕上げます。

プロもすすめる「鏡のウロコ汚れを防ぐ習慣」

ここでは、プロのハウスクリーニング業者もすすめるきれいな鏡を長期間維持するための日常的な習慣を紹介します。

毎日の基本ルーティン(所要時間:2~3分)

【STEP1】シャワーで汚れを洗い流す

・入浴後、鏡に付いた石けんや皮脂汚れをお湯で洗い流します。

【STEP2】水切りワイパー(スクイージー)で水分除去

・スクイージーで上から下へ一定方向に水を切ります。

【STEP3】クロス(または乾いたタオル)で拭き上げ

・残った水滴をクロスで拭き取ります。

週1回・月1回の定期的な掃除

週に1回、少なくとも月1回は、お酢やクエン酸をスプレーし、柔らかいスポンジでこすりましょう。

汚れが目立たない場合は、湿布法を使わなくても問題ありません。

まとめ|サニクリーンの浴室・お風呂クリーニングもご検討ください

お風呂・浴室の鏡のウロコ汚れは家庭でも除去することができます。重要なのは以下の3点です。

(1)お酢、クエン酸、または重曹を準備し「湿布法」で汚れを緩めて落とします。

(2)鏡にウロコ汚れが付かないよう、普段から予防します。

(3)落ちない場合は、無理をせずにプロに依頼します。

自分で対応することは大切ですが、時にはプロの力を借りることが最も効率的で確実な解決策となります。

そこで、最後に「サニクリーンのお風呂・浴室クリーニングサービス」についてご案内します。忙しい毎日で時間と健康を守るための賢い選択肢として、プロのサービスをぜひご検討ください。

なぜサニクリーンが選ばれるのか?プロの技術力

サニクリーンは1960年創業以来、60年以上にわたってお掃除のプロフェッショナルとして、日本全国のご家庭と企業にサービスを提供してきました。

<サニクリーンのお風呂・浴室クリーニングの特徴>

(1)プロ仕様の洗剤

鏡のウロコ汚れ、カビや水あかなどは業務用の高濃度成分の洗剤を使用し、しっかり除去します。

(2)高圧洗浄機による専門清掃

家庭では手が届かないエプロン内部のカビや汚れまで高圧洗浄でしっかりクリーニングします。※別途費用ご相談

(3)安全性に配慮した作業

適切な換気と薬剤の使用を行っています。

(4)確かな技術を支えるサニクリーンの「トレーニングセンター(サニクリーン中央研究所)」

実際の設置環境を想定した様々な課題に対応できるよう、ハウスクリーニングに不可欠な専門スキルの向上に取り組んでいます。

サニクリーンの安心サービス

(1)完全無料のお見積り

汚れの発生状況や汚れの程度、最適な清掃方法まで、専門的な視点からご提案し費用をお出しします。

<無料見積もりサービスの内容>

・現在の汚れ状況の診断

・最適な清掃プランの提案

・料金のご案内

・作業時間と日程の相談

(2)明朗会計で安心

事前にお見積もり金額をお伝えしますので、安心してご依頼いただけます。

(3)充実のアフターフォロー

普段の清掃方法やメンテナンス方法をアドバイスします。

お風呂・浴室の悩みから解放され、家族みんなが笑顔で快適なお風呂時間を過ごせる毎日を実現しませんか。サニクリーンは、大切なご家族の健康と清潔で安心できる暮らしを全力でサポートいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

<参考資料>

厚生労働省「水道法第4条に基づく水質基準」

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/dl/s0904-4f2.pdf#

※2019年7月11日初版

※2020年1月15日改訂

※2026年1月30日改訂

鏡のウロコ汚れに関するよくある質問(Q&A)

Q. 鏡のウロコ汚れはなぜできるのですか?

A. 水道水に含まれるミネラル成分(カルシウムなど)や、石けんカスや皮脂が結合して白く固まるためです。

Q. 鏡のウロコ汚れには「お酢」と「クエン酸」のどちらが効果的ですか?

A. どちらも酸性なのでアルカリ性の汚れである鏡のウロコ汚れには効果があります。お酢のつーんとした臭いが気になる方はクエン酸を使うとよいでしょう。

Q. 「クエン酸スプレー」はどうやって作ればいいですか?

A. クエン酸スプレーは水100mlに対し小さじ1の割合で作ります。スプレーボトルに入れてよく混ぜます。

Q. 「湿布法」とは何ですか?

A. 洗剤を吹き付けた上をキッチンペーパーとラップで覆い、乾燥を防ぎながら成分を浸透させる方法です。

Q. 鏡のウロコ汚れが落ちないときはどうすればいいですか?

A. 鏡に吹き付けたお酢やクエン酸などの洗剤の放置時間を長めにします。また、水あかなどの酸性汚れの可能性もあります。その場合は酸性であるお酢やクエン酸では落ちないので、アルカリ性の「重曹」を使って落とします。

Q. お風呂・浴室の鏡のウロコ取りに「サンポール」を使ってもいいですか?

A. サンポールはトイレ用に設計された強力な酸性洗剤のため、浴室の鏡には不向きで使用はおすすめできません。

Q. 「お酢」や「クエン酸」で金属部分を掃除しても大丈夫ですか?

A. 長時間付着するとサビの原因になるので注意が必要です。金属部分に使わない方が無難です。

Q. カビハイターなどの塩素系カビ取り剤と酸性洗剤を一緒に使っても問題ないですか?

A. 絶対に避けてください。有毒ガスが発生し、健康被害を及ぼす恐れがあります。

Q. 鏡にウロコ汚れが付かない日常的な予防方法はありますか?

A. 入浴後に鏡をお湯で流し、スクイージーやクロスで水滴を拭き取ることを習慣にするとある程度ウロコ汚れを防ぐことができます。

Q. 鏡に付いたウロコ汚れが掃除しても落ちない場合はどうすればいいですか?

A. 研磨剤で削り落とす方法もありますが、鏡を傷めるリスクがあります。広範囲や頑固な汚れは、プロのハウスクリーニング業者に相談するのがよいでしょう。