キッチンのカビは成長に最適な「湿度(水分)」「温度」「栄養分(汚れをエサとする)」の3つがすべてそろうと繁殖しはじめます。主に、黒カビは塩素系漂白剤(カビ取り剤)、赤カビは中性洗剤などを使って掃除します。カビ取り剤を使う場合は吹きつけてから5~10分おいてからすすぎや水拭きをします。最後に乾拭きをして、しっかり乾燥させることが再発を防ぐポイントのひとつになります。

このコラムでは、キッチンのカビにお悩みの方に向けて、カビ取りの方法やカビの発生原因、また再発防止に向けた掃除方法についても紹介していきます。

キッチンでカビが発生する原因

キッチンでカビが発生する主な要因は、「湿度(湿気)」「温度」、そして調理時に飛び散る油や食材カスなどの「汚れ(栄養分)」です。これら3つの条件がすべてそろうとカビは繁殖します。

特に、排水口周辺やゴムパッキン、シンクの下、そして調理器具であるまな板の裏などはカビにとって理想的な繁殖環境になりがちです。

湿度が80%以上、温度が25℃を超えるとカビが急激に繁殖しやすい環境になるため、熱や蒸気が滞留しやすいキッチンでは通年で注意が必要になります。

キッチン特有の「カビ発生ポイント」

キッチンの中でも特にカビが発生しやすいのは、以下のような場所です。

・排水口やゴミ受け

水分や食べカスなどの栄養源が豊富で繁殖しやすい。

・ゴムパッキン

シンクとのつなぎ目にあるゴムパッキンには、根をはるようにカビが繁殖する。

・まな板(調理器具など)

濡れたまま立てかけると黒カビが発生しやすい。

・シンク下の収納

通気が悪く、調味料による汚れが栄養源となりカビが生えることがある。

環境省が実施した子育て世帯への調査によると、全体の7割以上が「自宅にカビが発生している」と感じており、そのうち約25%が「キッチンで発生している」と回答しています。この割合は、最も多かった「浴室(94%)」に次ぐ結果であり、キッチンがカビの発生しやすい場所として広く認知されていることが分かります。

キッチンに発生しやすいカビの種類と特徴

キッチンでは、黒カビ(クラドスポリウム属)をはじめ、赤カビやピンクカビとして知られるロドトルラ菌、メチロバクテリウム菌などが繁殖します。

なかでも日常的に問題となるのは黒カビで、水まわりのゴムパッキンなどに繁殖しやすく、落としにくい汚れとなりがちです。

また、黒カビは目の不快感だけでなく、アレルギーやぜんそくなどの健康被害を引き起こす要因にもなりうると指摘されているので注意が必要です。

掃除においては、こうしたカビの種類や特性を正しく理解し、それぞれに適した対処を実施することが重要です。

キッチンでよく目するカビ「黒カビ(クラドスポリウム)」

黒カビはキッチンにおいてよく目にするカビで、特にゴムパッキンや排水口のフタ裏などに現れるのが特徴です。

このカビも水分を好み、温度25〜28℃、湿度80%以上の環境で急速に繁殖します。胞子が空気中に飛散しやすく、吸い込むことでアレルギー性鼻炎や喘息の原因になるともいわれています。

また、黒カビは表面だけでなく素材の奥に根をはるため、見た目が消えても再発しやすいという特徴があります。一般的な中性洗剤では落ちないことが多く、塩素系漂白剤(カビ取り剤)で掃除をする必要があります。

赤カビ・ピンクカビ(ロドトルラなど)

排水口やシンクのふちなどに現れるピンク色のヌルヌル汚れは、赤カビやピンクカビと呼ばれることがあります。

非常に繁殖スピードが速いのが特徴で、1日で広がることもあります。これは正確にはカビではなく「ロドトルラ菌」や「メチロバクテリウム菌」といわれる菌です。繁殖条件はカビと同じですが、黒カビのように根を深くはることはないので、軽くこすって簡単に落とすことができます。

キッチンのカビ取りに必要な掃除道具・洗剤

黒カビの掃除には塩素系漂白剤(カビ取り剤)が適しています。一方、赤カビ(ピンクカビ)は中性洗剤で手軽に落とすことができます。

ただし、赤カビが発生している箇所によっては、油汚れがひどく付着していることもあります。そのような場合は、キッチン用の油汚れ落とし洗剤(アルカリ性洗剤)で掃除をしましょう。カビと一緒に油汚れもまとめて落とせるため、効率的かつストレスの少ない掃除が可能になります。

また、掃除に当たっては以下のような道具もそろえておきましょう。

・歯ブラシ

ゴムパッキンがある細い溝、排水口のフチなど狭く細い箇所のカビ掃除に使います。

・スポンジ

広い面のこすり洗いに使います。メラミンスポンジでも構いませんが、素材を傷つけないよう注意しましょう。

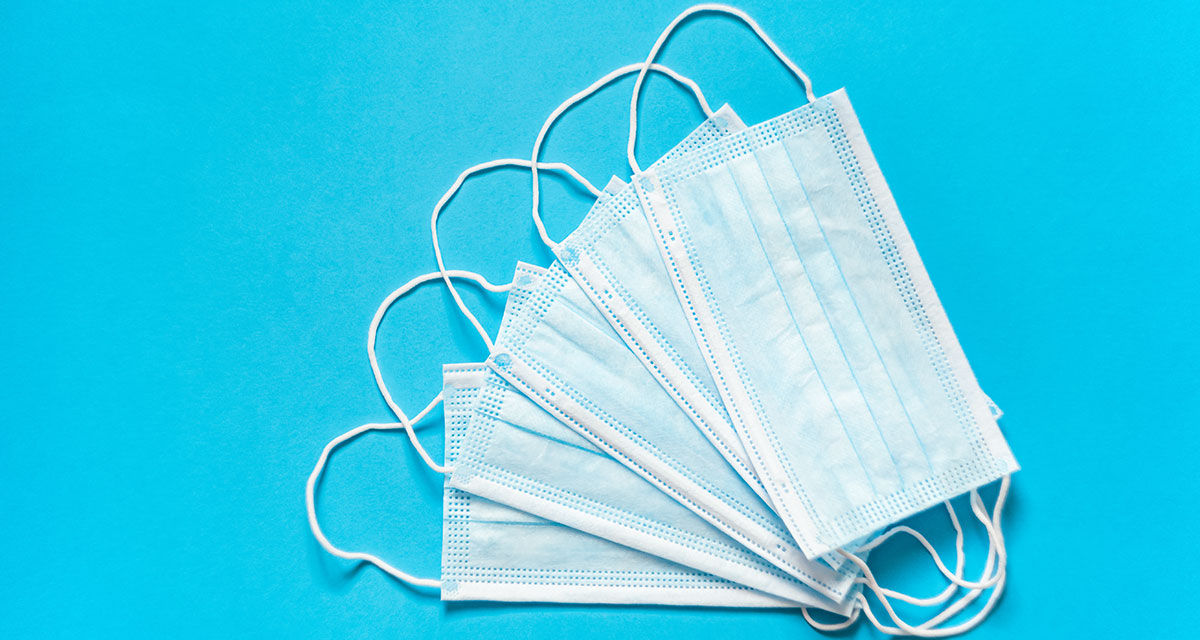

・ゴム手袋・マスク・メガネ

キッチンのカビ取りの基本手順とコツ

キッチンのカビ掃除では「場所」「汚れの程度」「素材」に応じた対応が重要です。

基本的な流れは、以下の通りとなります。

①カビの種類を見極める。

②洗剤を使い分ける。

③洗剤(成分)をしみ込ませる。

④しっかりすすぎ(水拭きし)、乾燥させる。

【ステップ①】カビの種類を見極める

最初に行うべきは、「どのようなカビが発生しているのか」を把握することです。

たとえば、排水口やゴムパッキンには黒カビが根を張りやすく、シンク周辺や三角コーナーには赤カビが多く見られます。発生したカビの種類を見極めることで、この次の「洗剤の使い分け」に役立てます。

【ステップ②】洗剤を使い分ける

カビの種類に応じて洗剤を使い分けます。

根が深い黒カビには「塩素系漂白剤(カビ取り剤)」、ぬめりが特徴の赤カビには中性洗剤を使います。

【ステップ③】洗剤(成分)をしみ込ませる

カビ取りでよくある失敗は、成分の効果が出始める前に洗剤を拭き取ってしまうことです。

特に、「塩素系漂白剤(カビ取り剤)」の効果を十分に発揮させるためには、10分~20分しっかりと成分を浸透させることが必要です。

【ステップ④】しっかりすすぎ(水拭きし)、乾燥させる

最後は、洗剤が残らないようにしっかり洗い流しましょう。壁などは水拭きでも結構です。ただし、どちらも濡れたままにしておくとカビが再発してしまうため、タオルやキッチンペーパーで乾拭きし、乾燥させることが仕上げのポイントになります。

ちなみに、カビが落ちにくい場合は、スポンジや歯ブラシを使ってこすり洗いするなど、洗剤だけでなく道具をあわせて使ってみましょう。

キッチンの壁のカビ取りには「湿布法(しっぷ法)」がおすすめ

壁などの垂直部分に洗剤をつけると、すぐに垂れてきてカビ取り洗剤の効果が発揮できない場合があります。

そのようなときは「湿布法」で黒カビを落としましょう。

<掃除道具>

・キッチンぺーパー

・カビ取り剤

<手順>

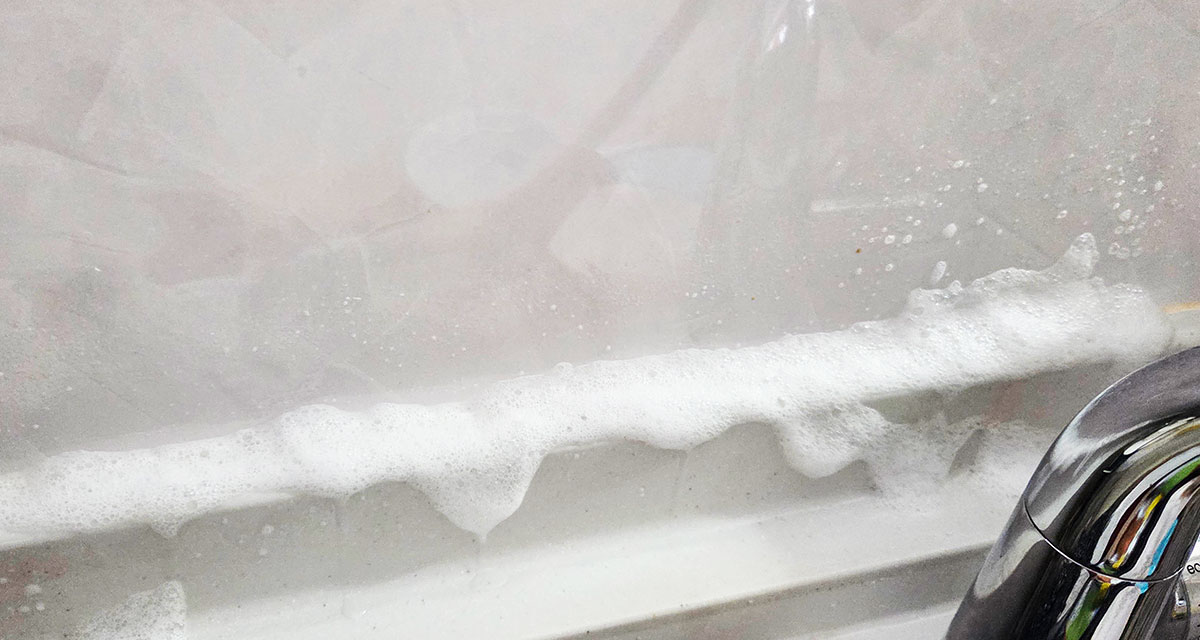

(1)カビ取り剤を壁のカビに吹きつけます。

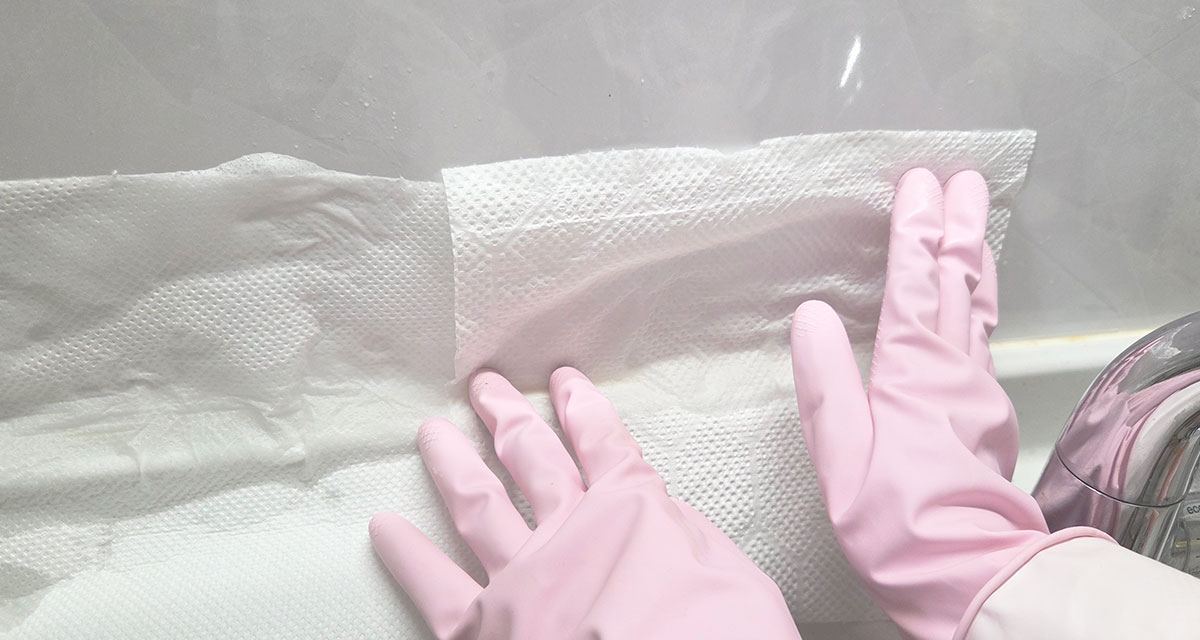

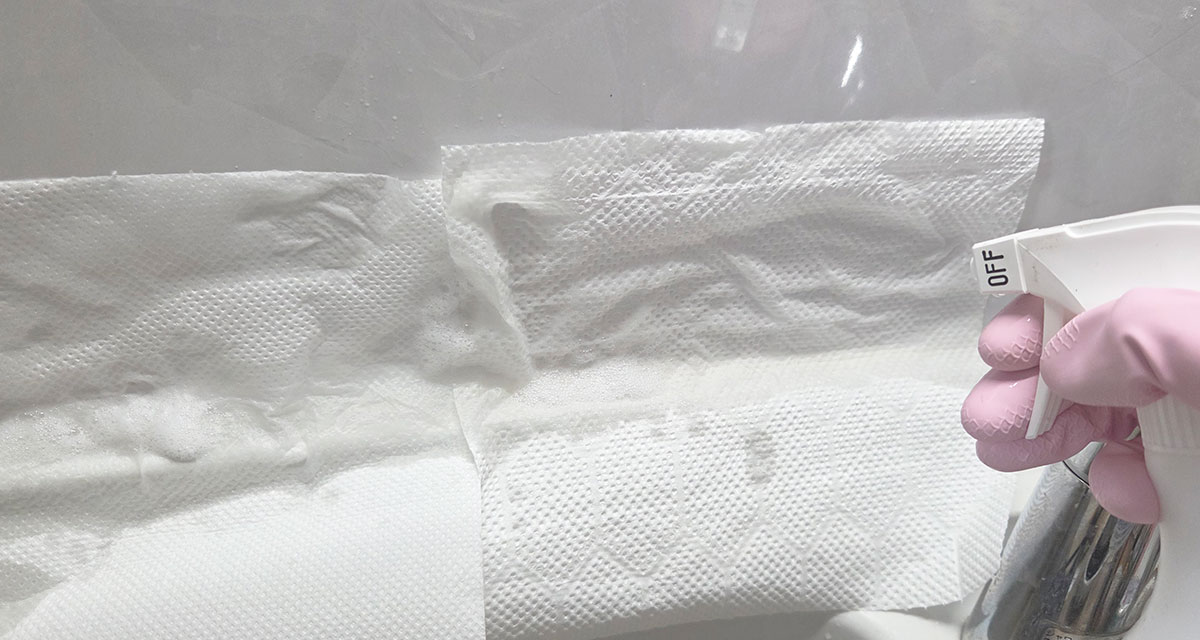

(2)拭きつけた上に、キッチンペーパーを被せます。

(3)さらにキッチンペーパーの上に、カビ取り剤を吹きつけます。

(4)そのまま10分~20分おきます。

(5)キッチンペーパーをはがし、きれいに水拭きします。

このように湿布をしておけば、カビ取り剤(成分)がしっかりとカビに密着するので効果が高まります。

重曹はキッチンのカビ取りに使えるのか?

キッチンのカビ掃除では重曹のような自然由来の洗剤を使うこともあります。

重曹は安全性が高く、子どもやペットがいる家庭でも安心して使える点が最大のメリットです。また、重曹(炭酸水素ナトリウム)は弱アルカリ性で、油汚れやぬめりを落とす効果があります。

ただし、カビの根には浸透せず殺菌効果もないため、本格的に黒カビなどを掃除したい場合は、塩素系漂白剤などのカビ取り専用の洗剤を使うことをおすすめします。

重曹は、むしろ日常的な掃除に取り入れて、カビの栄養源となる油汚れなどを取り除き、カビが繁殖しにくい環境づくりで活用するのがおすすめです。

ちなみに、掃除をする際は重曹をペースト状にすると垂れることが少なくなるので、おすすめです。

重曹ペーストの作り方

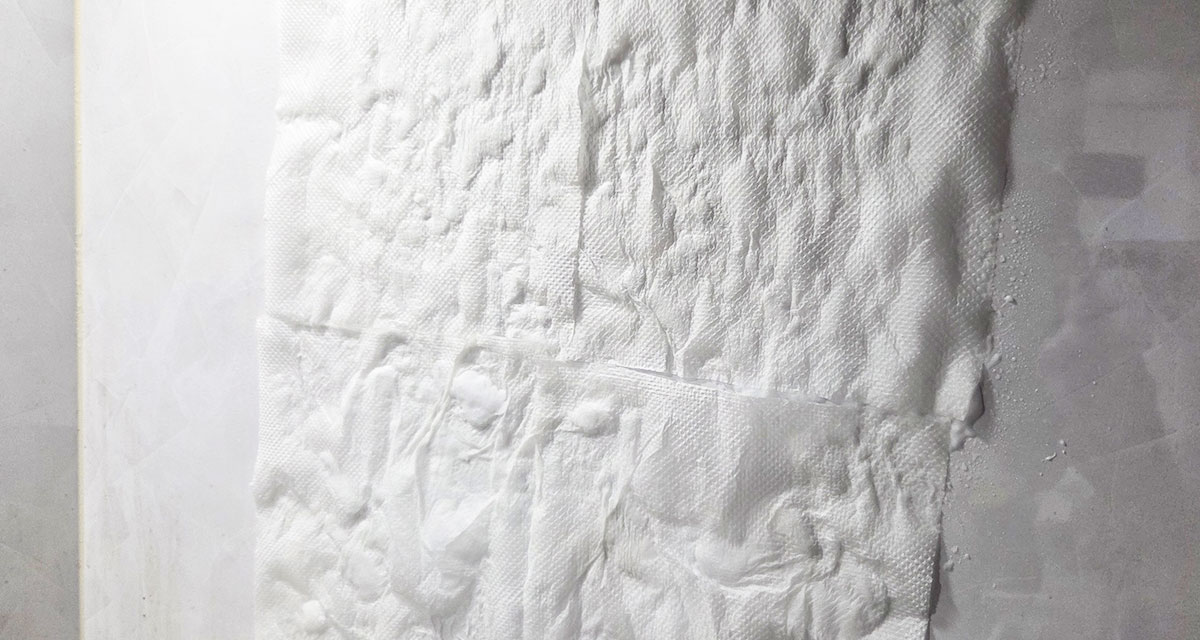

重曹は通常では「粉状」で販売されているため、壁など垂直な箇所の掃除には不向きです。そこで、重曹をペースト状にして垂れにくいよう工夫をしましょう。

重曹を容器に入れてぬるま湯と混ぜ、ペースト状にします。

これを油汚れ部分に塗布し、さらに湿布法を併用することで、洗浄効果をより一層高めることができます。

油汚れがひどいキッチンの壁に塗布してみました。

10〜15分ほど放置してから、雑巾で拭き取り、汚れがひどい場合はスポンジでこすり洗いをします。

キッチンにカビを発生させない工夫

キッチンのカビを取り除いても、環境や習慣が変わらなければ再び発生してしまいます。カビの再発を防ぐには、掃除をして汚れをためない、湿気をためないなどの普段からの対策が大切です。

ここでは、日常生活で無理なく取り入れられる予防策を紹介します。

湿気をためない工夫

カビは湿度80%以上で活発に繁殖します。

そのため、湿気をためないことがカビの活動を抑えるポイントになります。湿度が高い季節には換気扇を回したり、シンク下や収納扉を定期的に開け換気するようにしましょう。

汚れを「ためない」「残さない」ための習慣

カビの再発を防ぐためには、カビの栄養源となる油汚れや食べカス、ぬめりをしっかり除去することが重要です。

たとえば、調理後や食器洗いの後にシンクや排水口、蛇口まわりをスポンジで軽くこすり洗いするなど、日常の中にひと手間加えることで、カビの発生リスクを下げることができます。

また、まな板などの調理器具に加え、スポンジ自体がカビの温床にならないようにするため定期的に熱湯消毒や漂白をしましょう。

キッチンのカビ取りの注意点(まぜるな危険)

キッチンでのカビ取りでは、洗剤の使い方を誤ったり、換気が不十分だったりすると健康被害につながるリスクがあるため十分な注意が必要です。

特に、注意すべきは塩素系漂白剤と酸性洗剤を併用してはいけないという点で、両者がまざり合うと有毒な「塩素ガス」が発生し、吸い込むことで咳やめまい、ひどい場合は呼吸困難を引き起こす危険があります。

また、作業時は必ずゴム手袋とマスクを着用し、換気を徹底してください。

スプレー使用時には、洗剤が目や口に入らないよう噴霧時にも十分注意しましょう。

【参考】<家事ネタ>「洗剤の「まぜるな危険」ってなにが危険なの?」

住環境の変化から見えるカビ対策の重要性

環境省の調査によると、子育て世帯の約71%が自宅でカビの発生を経験しており、その多くが水まわりや収納といった、日常生活の中で避けにくい場所に集中しています。

さらに、厨房機器メーカーの生活者調査では、約80%の家庭がカビの除去に悩みを抱えており、特に共働きや子育て中の家庭では「掃除に十分な時間を確保できない」という課題が浮き彫りになっています。

これらのデータから読み取れるのは、単なる掃除意識の問題ではなく、住環境やライフスタイルの変化がカビの発生リスクを高めているという現実です。現代住宅は気密性・断熱性に優れ、冷暖房の効率は向上した一方で、湿気がこもりやすく、通気性の悪さがカビの温床となる可能性があります。

このような背景を踏まえると、これからのカビ対策では「時間をかけずにできる日常的な予防掃除」の習慣化が、より一層重要になってくるといえるでしょう。

家事や仕事、子育てで忙しいときは、ハウスクリーニングという選択を

「仕事が終わる頃にはクタクタ」「子どもが寝たらもう掃除する気力がない」、そんな毎日を送っている方にとって、「家の中の汚れ」は気になりながらも後回しにしてしまいがちです。そこでいま、家の掃除を“プロに任せる”という選択肢=ハウスクリーニングに注目が集まっています。

ハウスクリーニングは、単なる贅沢ではなく、時間・健康・安心の面で、忙しい現代の家庭にマッチしたサービスとして注目されています。

<ハウスクリーニングの主なメリット>

(1)時間の節約ができる

忙しい方にとって「時間」は最も貴重なもののひとつです。

ハウスクリーニングを活用すれば、数時間かけて自分で掃除するところをプロの技術で短時間かつ効率的に仕上げてもらえます。その間、ほかの家事や育児、休息にあてることができるのは大きなメリットです。

(2)自分では落とせない汚れも徹底除去

キッチンのこびりついた油汚れ、根深い黒カビなど市販の洗剤や道具では限界のある汚れも、専用の薬剤とプロの手できれいにしてもらえます。仕上がりの違いは一目瞭然です。

(3)精神的なストレスが減る

「掃除しなきゃ」というプレッシャーや、「汚れているのに手が回らない」というストレスは、じわじわと心の負担になります。プロに任せることで、「ちゃんときれいになっている」という安心感と日々のゆとりが手に入ります。

サニクリーンのハウスクリーニングはいかがですか?

専門スタッフによる高度な技術で、普段は手が届きにくい場所まで徹底的に清掃します。

キッチン・浴室・トイレ・エアコンなど、汚れが蓄積しやすい箇所は、サニクリーンにお任せください。

サニクリーンでは、表面的な清掃にとどまらず、汚れの根本原因を見極め、再発しにくい環境へ整えることを大切にしています。

特に、家庭用洗剤では落としきれない油汚れ・カビ・水アカといった頑固な汚れにお困りの際にはぜひご相談ください。シロッコファンの分解洗浄、効果的な専用洗剤の選定など、ご家庭では難しい作業も、プロならではの確かな技術で対応します。

<サニクリーンのハウスクリーニングの3大特長>

(1)作業前後の丁寧なご説明とご確認

(2)素材や設備の構造に即した最適な清掃手法

(3)蓄積されたノウハウによるサービスの提供

「小さな子どもがいるからこそ、清潔に保ちたい」「来客前に一度プロの手で整えたい」など、お客様一人ひとりのライフスタイルやご希望に寄り添いながら、最適なサービスをご提供しています。

サニクリーンでは「トレーニングセンター」で、日々、技術の向上に努めています!

サニクリーンの「トレーニングセンター」では、実際の設置環境を想定したさまざまなシチュエーションに対応できるよう、ハウスクリーニングに不可欠な専門スキルの向上を目的とした研究を行っています。

まとめ|キッチンのカビ対策

キッチンのカビは、「気づいたときには広がっている」ことが多く、見た目の不快さだけでなく、健康面への影響も無視できません。

しかし、原因と対処法を正しく理解し、日常的な予防を心がけるだけで、カビの発生は大きく抑えることができます。とはいえ、家事や仕事、子育てに追われる毎日の中で、完璧に掃除をこなすのは簡単ではありません。そんなときこそ、ハウスクリーニングという選択肢を取り入れてみてはいかがでしょうか。専門知識と技術をもったスタッフが、頑固なカビや油汚れを徹底除去し、再発を防ぐ環境づくりをサポートします。

清潔なキッチンは、毎日の暮らしを気持ちよくしてくれる第一歩。無理なく、そして快適にキッチンを保つための工夫をしてみてください。

Q&A|キッチンのカビ取りについての質問と回答

Q1.キッチンにカビが発生しやすい理由は何ですか?

A.湿度80%以上・温度25〜28℃・食品カスなどの栄養という、カビの三大条件が揃いやすいためです。

Q2.キッチンのどの場所に特にカビが生えやすいですか?

A.シンク下収納、排水口・ゴミ受け、ゴムパッキン・まな板などです。

Q3.最もよく見られるキッチンのカビは何ですか?

A.黒カビ(クラドスポリウム属)で、特にゴムパッキンや排水口に繁殖し、アレルギーや喘息の原因となることもあります。

Q4.ピンクや赤いぬめりはカビではないのですか?

A.「赤カビ」などと呼ばれる菌(ロドトルラなど)ですが、黒カビと同じ環境で発生し、軽くこすれば落とせます。

Q5.黒カビを効果的に除去するには何を使えばいいですか?

A.塩素系漂白剤を10~20分放置し、浸透させた後にこすり洗い、すすぎ、乾燥させると効果的です。

Q6.赤カビにはどんな洗剤が効果的ですか?

A.中性洗剤などが有効です。

Q7.重曹の活用方法は?

A.軽度のカビや油汚れを落とすのに適し、毎日の予防掃除として重曹ペーストや重曹スプレーで使うのが効果的です。

Q8.カビ取り作業で失敗するポイントは?

A.洗剤をすぐ拭き取ってしまうこと。薬剤は10~20分放置し、効果を十分引き出すことが重要です。

Q9.安全にカビ取りする際の注意点は?

A.塩素系と酸性洗剤を混ぜてはいけません。換気・ゴム手袋・マスクを使用し、洗剤が目や口に入らないように注意しましょう。

Q10.カビを未然に防ぐ日常習慣は?

A.使用後にシンクや蛇口、排水口まわりを軽くこすり洗いし、収納はこまめに開けて換気する、調理器具やスポンジの消毒も併せて行いましょう。

<参考文献>

独立行政法人中小企業基盤整備機構「市場調査データ ハウスクリーニング」

https://j-net21.smrj.go.jp/startup/research/service/cons-housecleaning.html

厚生労働省「第3-(2)-13図 仕事と生活の配分と夫婦の家事時間」

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/17/backdata/3-2-13.html