混ぜるな危険!塩素系漂白剤とは?洗剤の組み合わせで発生する有毒ガスのリスクと安全な使い方

「塩素系の洗剤」と「酸性の洗剤」が混ざると、有毒ガスが発生して危険だということです

塩素系の洗剤とは、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした漂白剤や洗剤のことです。

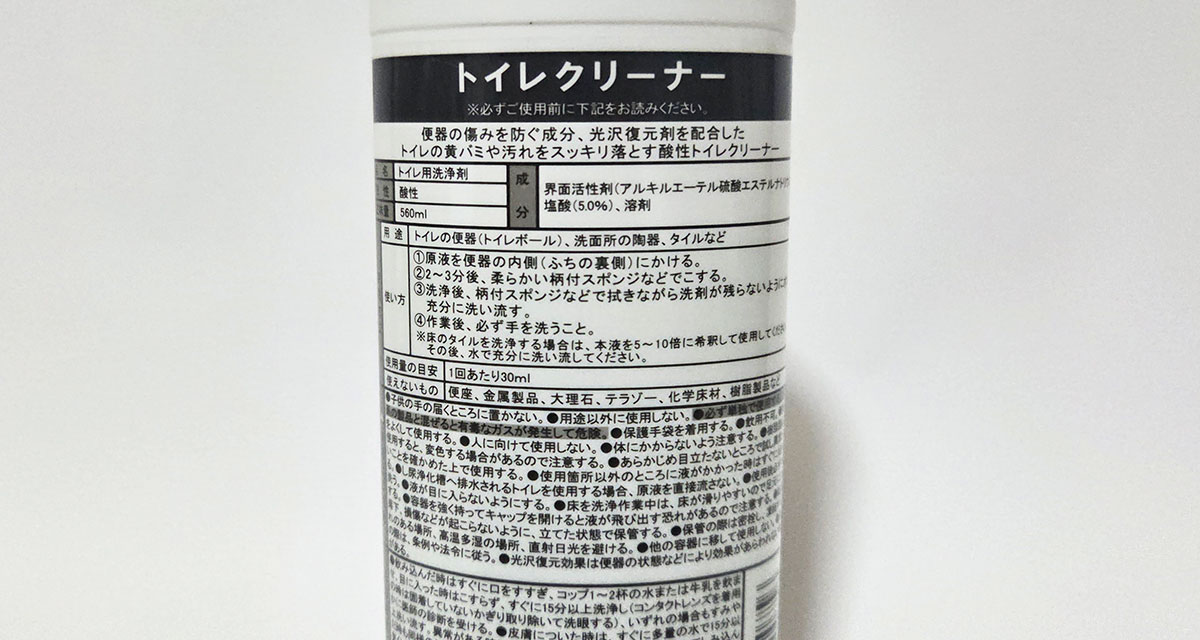

そして、酸性の洗剤は「サンポール」などのトイレ用の洗剤の成分としてよく使われています。

さらには、安全や環境に配慮したお掃除に使われるお酢やクエン酸も酸性なので、塩素系の洗剤と同時に使って混ざると有毒ガスが発生します。

また、洗剤を同時に使っていなくても、連続使用することで結果的に混ざってしまうことがあります。

例えば、浴室の鏡の水あか落としに使った「クエン酸(酸性)」は、洗い流した後でも排水トラップ内に粉状で残りやすく、それを知らずにカビ落としなどの塩素系漂白剤を連続使用してしまうと、トラップ内で混ざってしまうことがあります。

洗剤を使うときは、必ず「成分(液性)」表示を確認し、塩素系と酸性の洗剤が混ざらないにように十分注意しましょう。

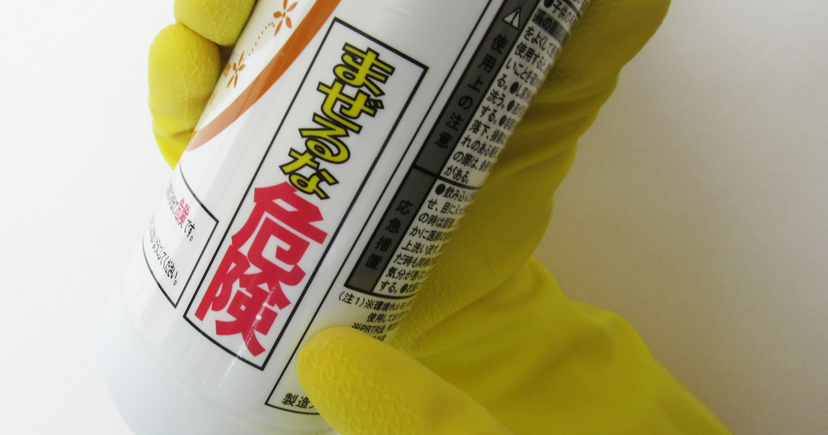

家庭用洗剤のパッケージに大きく書かれている「混ぜるな危険(まぜるな危険)」という注意表示を見たことはありませんか。混ぜるな危険の表示は決して形式的な表示ではなく、命にも関わるような重大な危険があることを知らせる警告です。特に塩素系漂白剤と酸性洗剤を誤って混ぜてしまうと、瞬時に有毒な「塩素ガス」が発生し、呼吸困難や意識障害など深刻な健康被害を引き起こすおそれがあります。本記事では、「混ぜるな危険」という表示の意味や塩素ガスの危険性、洗剤を安全に使うためのルールなどについて詳しく解説していきます。

「混ぜるな危険」とは?

家庭用洗剤に大きく表示される「混ぜるな危険」の注意書き。これは、他の洗剤などと混ざったときに、人体に有害な有毒ガスが発生する危険性があることを知らせる重要な表示です。掃除中の不注意で混ざってしまう場合だけでなく、効率的に汚れを落とそうと複数の洗剤を併用した結果、有毒ガスが発生してしまうケースも少なくありません。

絶対に避けなければいけないのが、塩素系漂白剤と酸性洗剤を同時に使用することです。これらが混ざると化学反応によって「塩素ガス」が発生し、呼吸困難や意識障害を引き起こすおそれがあるほか、最悪の場合は命を落とす危険もあります。

表示の意味と法的背景

「混ぜるな危険」の注意書きは、重大な健康被害を防ぐために表示が義務付けられているものです。家庭用品品質表示法や消費者庁のガイドラインに基づいて表示されており、リスクを消費者に伝える役割があります。

家庭用品品質表示法とは?

家庭用品品質表示法は、衣類・洗剤・家具など日常的に使用する生活用品について、成分や取り扱い上の注意を分かりやすく表示することを義務付ける法律です。消費者が製品を安全かつ適切に使用できるよう、内容成分、用途、液性(酸性・中性・アルカリ性)などを表示するルールを定めています。

化学反応で発生する有毒ガス

「混ぜるな危険」とされる最大の理由は、塩素系漂白剤と酸性の洗剤や物質を混ぜると、強力な毒性を持つ塩素ガスが発生することにあります。

塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムは、アルカリ性で安定しています。しかし、これが酸性の物質と混ざるとすぐに分解が始まり、有毒な塩素ガスが発生します。この反応は非常に速く進み、掃除中の一瞬の不注意で高濃度の塩素ガスが発生する危険があります。

塩素ガスの特徴と人体への影響

塩素ガスは、強い毒性と刺激臭を持つ黄緑色の気体です。第一次世界大戦では化学兵器として使用されたこともあり、その毒性は極めて強力です。家庭内で誤って発生させてしまうと、目や鼻、喉の粘膜を強く刺激し、吸い込むと咳や呼吸困難を引き起こします。高濃度の場合は、短時間で命が脅かされる危険もあります。

塩素ガスの特徴

・刺激臭:鼻を刺すようなツンとした強烈なにおいが特徴。微量でもすぐに気づくほどの強いにおい。

・空気より重い:床面や低い場所にたまりやすい。浴室やトイレなどの密閉空間で発生すると危険性が高まる。

・水に溶けやすい:粘膜や呼吸器の水分に溶け込み、刺激や損傷を与えやすい。

吸い込んだときの症状

塩素ガスを吸入すると、濃度に応じて次のような症状が現れます。過去には、死亡事故に至ったケースもあります。

▼低濃度(初期症状)

・目や喉、鼻の強い刺激

・咳、涙目、喉の痛み、声のかすれ

▼中濃度(中毒症状)

・激しい咳き込み、呼吸困難、吐き気

・頭痛、めまい、胸部の圧迫感

▼高濃度(重篤症状)

・呼吸器粘膜の炎症や壊死

・肺水腫や呼吸不全を引き起こし、短時間で死亡する危険も

呼吸器へのリスク

塩素ガスは水に溶けやすく、吸入すると気道や肺の粘膜に直接作用して炎症や損傷を与えるのが大きな特徴です。急性の症状だけでなく、肺炎や気管支炎といった後遺症を残す可能性も報告されています。そのため、少しでも「息苦しい」「喉が痛い」と感じたら、すぐに空気が新鮮な場所に避難し、必要に応じて医療機関を受診することが重要です。

混ぜると有毒ガスが発生する洗剤の組み合わせ

「混ぜるな危険」の代表的な組み合わせとしては、以下のようなものがあります。

塩素系漂白剤+お酢

危険な組み合わせの一つが、塩素系漂白剤とお酢です。どちらも家庭に常備されていることが多く、知らずに併用してしまうケースがあります。

塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムは、酸と反応すると分解して塩素ガスを発生します。お酢の主成分は酢酸で酸性のため、塩素系漂白剤と混ざると塩素ガスが発生するのです。

「混ぜるな危険」に陥るパターン

・シンクの排水口を漂白剤で掃除した直後に、お酢を使って水垢を落とす

・台所用漂白剤を使った三角コーナーに、酢を含む生ごみ(漬物やドレッシング残り)を流す

・ナチュラルクリーニングをするために漂白剤とお酢を併用してしまう

「お酢は自然素材だから安全」という思い込みが、混ぜても大丈夫だという誤解につながります。弱酸であっても塩素ガスを十分に発生させるため、お酢と塩素系漂白剤の併用は絶対に避けなければなりません。

塩素系漂白剤+クエン酸

ナチュラルクリーニングとして人気のあるクエン酸ですが、塩素系漂白剤と併用すると大変危険です。お酢と同じように酸性の性質を持つため、塩素ガスが発生する原因となります。クエン酸は弱酸性ですが、それでも十分に反応を起こし、有毒なガスを発生させます。

「混ぜるな危険」に陥るパターン

・浴室掃除:カビ取り剤(塩素系)を使った後、石鹸カスや水垢落としにクエン酸をスプレーする

・トイレ掃除:トイレハイター(塩素系)と、尿石取りにクエン酸を同時に使用する

・台所掃除:排水口に漂白剤を流した後、クエン酸水で水垢を除去しようとする

お酢と同様に「クエン酸は安全」という思い込みが事故を招く原因になります。クエン酸は単体では安全で便利なお掃除アイテムですが、塩素系漂白剤と混ざると非常に危険です。ナチュラルクリーニングを実践する際も、必ず単独で使用しましょう。

塩素系漂白剤+サンポール

トイレ掃除でよく使われる「サンポール」は、塩酸を主成分とする酸性洗剤です。尿石や黄ばみを落とすのに効果的ですが、塩素系漂白剤と混ざると塩素ガスを発生させるため極めて危険です。

サンポールに含まれる塩酸は、お酢やクエン酸よりも強い酸性であるため、塩素系漂白剤と接触すると一瞬で高濃度&大量の塩素ガスが発生する危険性があります。トイレや浴室は狭く密閉されやすいため、ガスが充満しやすく、吸い込んでからわずかな時間で意識障害や呼吸不全を起こすおそれがあります。

「混ぜるな危険」に陥るパターン

トイレ掃除で「サンポール」と「トイレハイター」を同時に使ったために発生したガスで呼吸困難となり、救急搬送されたケースが複数報告されています。また、浴室でカビ取り剤(塩素系)とサンポールを混ぜて使用し、発生した高濃度の塩素ガスを吸い込んで死亡に至った例もあります。

「塩素系漂白剤+サンポール」は最も危険性が高く、重大事故に直結する組み合わせです。トイレ掃除にサンポールを使うときは必ず単独で使用するようにしてください。

▼関連記事

混ぜるな危険!塩素系漂白剤や酸性洗剤を正しく扱わないといけない理由

「混ぜるな危険」の代表格、塩素系漂白剤とは?

「混ぜるな危険」という表示と深く関係するのが、塩素系漂白剤です。塩素系漂白剤の特徴や注意点のほか、「どのような洗剤が塩素系漂白剤なのか」を押さえておきましょう。

塩素系漂白剤の定義と主な成分

塩素系漂白剤とは、主成分に「次亜塩素酸ナトリウム」を含む洗浄剤・漂白剤の総称です。強い酸化作用を持ち、漂白・除菌・消臭に優れているのが特徴です。

主な成分とその役割

・次亜塩素酸ナトリウム

塩素系漂白剤の中心成分。細菌やカビの細胞を酸化・分解して死滅させる効果があります。台所用漂白剤やカビ取り剤に広く使用されています。

・水酸化ナトリウム

アルカリ性を保つために配合され、洗剤の安定性を高める成分。油汚れやタンパク質汚れの分解を助ける効果もあります。

・界面活性剤

汚れに浸透しやすくするために加えられる成分。泡立ちや浸透性を高め、漂白効果を効率よく発揮させます。

塩素系漂白剤の特徴

・強力な漂白力:カビの黒ずみ、ふきんやまな板の黄ばみなどを短時間で除去できる。

・殺菌・除臭効果:大腸菌やウイルスなどの微生物を不活化する作用があり、食品衛生の現場でも利用される。

塩素系漂白剤の注意点

塩素系漂白剤は、酸性洗剤やクエン酸、お酢などと混ざると有毒な塩素ガスを発生します。使用時は、「単独で使うこと」と「十分に換気をすること」が鉄則です。

塩素系漂白剤の製品例

塩素系漂白剤は、強力な漂白・除菌・消臭作用を持つため、家庭のさまざまな場面で使用されています。以下は代表的な製品の例です。

台所用漂白剤(キッチンハイター、キッチンブリーチなど)

・ふきん・まな板・哺乳瓶などの漂白・除菌に使用される

・台所の排水口やシンクのぬめり取りにも効果的

・強い漂白力があるため、色柄物の布や金属製品には不向き

カビ取り剤(カビキラー、ドメストなど)

・浴室のタイル目地やゴムパッキンに発生する黒カビを除去する目的で使用される

・スプレータイプが主流で、壁面や天井などにも使いやすい

トイレ用塩素系漂白剤(トイレハイターなど)

・尿石や黄ばみの漂白・除菌に用いられる

・トイレの頑固な汚れに効果的

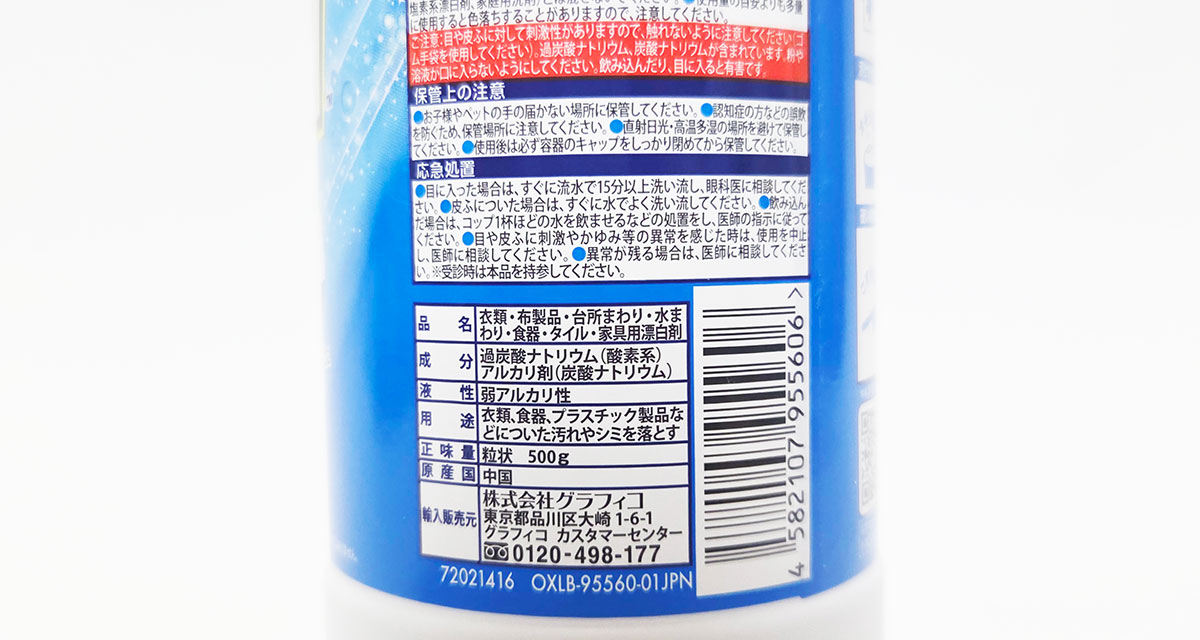

酸素系漂白剤との違い

洗剤・漂白剤は大きく分けて「塩素系」と「酸素系」の2種類があります。どちらも漂白や除菌に使われますが、成分・作用・安全性が大きく異なります。

塩素系の特徴

・主成分:次亜塩素酸ナトリウム

・強い酸化力により、カビ、黒ずみ、雑菌を分解する

・短時間で漂白・除菌できる反面、色柄物の布や金属には不向き

・酸性物質(クエン酸、酢、サンポールなど)と混ぜると有毒な塩素ガスが発生する

酸素系の特徴

・主成分:過炭酸ナトリウム(水に溶けると過酸化水素を発生する)

・酸素の泡でシミや黄ばみを分解する

・色柄物の衣類や布製品にも使用可能

・塩素系より漂白力は弱いが、においが少なく安全性が高い

塩素系と酸素系を混ぜたらどうなる?

塩素系漂白剤と酸素系漂白剤を混ぜても塩素ガスは発生しません。酸素系漂白剤は弱アルカリ性なので、酸性洗剤のような危険な反応は起こりません。しかし、両者が混ざると成分が不安定になり効果が打ち消される可能性があるため、併用は推奨されません。汚れの種類や素材に応じて、塩素系と酸素系を使い分けることが大切です。

▼関連記事

中性洗剤とは?特徴や用途、落とせる汚れ・落とせない汚れをチェック!

全家庭が守るべき「洗剤を安全に使うためのルール」

洗剤を安全に使うためのポイントについて解説します。特に、小さい子どもや高齢者がいるご家庭では、保管方法などに細心の注意を払う必要があります。

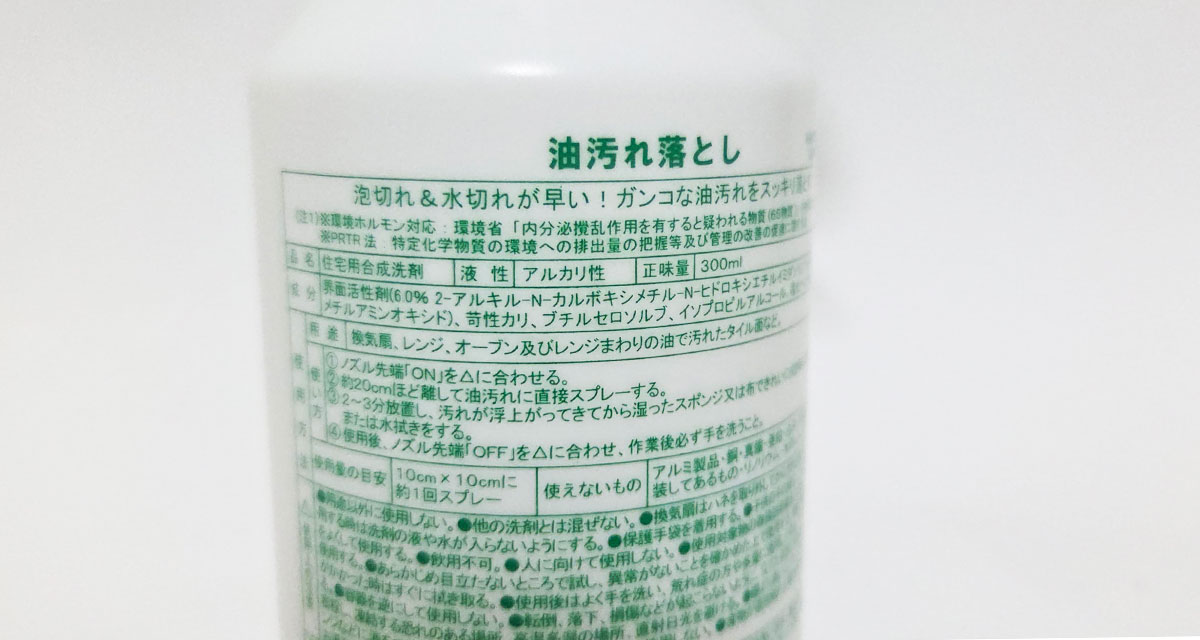

洗剤ラベルの確認

洗剤を安全に使用するためには、ラベル表示の確認が必須です。特に「混ぜるな危険」の表示を見逃さないようにしましょう。

確認すべきポイント

▼注意表示

・「混ぜるな危険」「必ず換気」「手袋を使用」などの注意書きは、法律(家庭用品品質表示法)によって義務づけられた表示です。

・表示に従って使用することが最重要です。

▼主成分

・塩素系漂白剤:次亜塩素酸ナトリウム

・酸性洗剤:塩酸、クエン酸、酢酸

・酸素系漂白剤:過炭酸ナトリウム

成分を把握することで、混ぜると危険な組み合わせを避けられます。

▼液性

・「酸性」「中性」「アルカリ性」といった液性の区分もチェックしておきたいポイントです。

「液性」表示を確認しましょう。

・塩素系(アルカリ性)と酸性の組み合わせは危険であるため、液性を見て使い分けることが事故防止につながります。

▼使用用途

・台所用、トイレ用、浴室用など、使用シーンが限定されている場合があります。

・用途以外に使用すると、効果が得られないだけでなく、事故や素材の損傷の原因になります。

「混ぜない」「換気」「手袋」の基本ルール

洗剤を安全に使うために重要な3つの基本ルールがあります。それが「混ぜない」「換気」「手袋」です

①「混ぜない」

「混ぜるな危険」の表示がある洗剤は、たとえ少量でも他の洗剤などと併用してはいけません。他の洗剤を使用するときは、すぐに使わず、一度しっかり水で洗い流してからにしましょう。

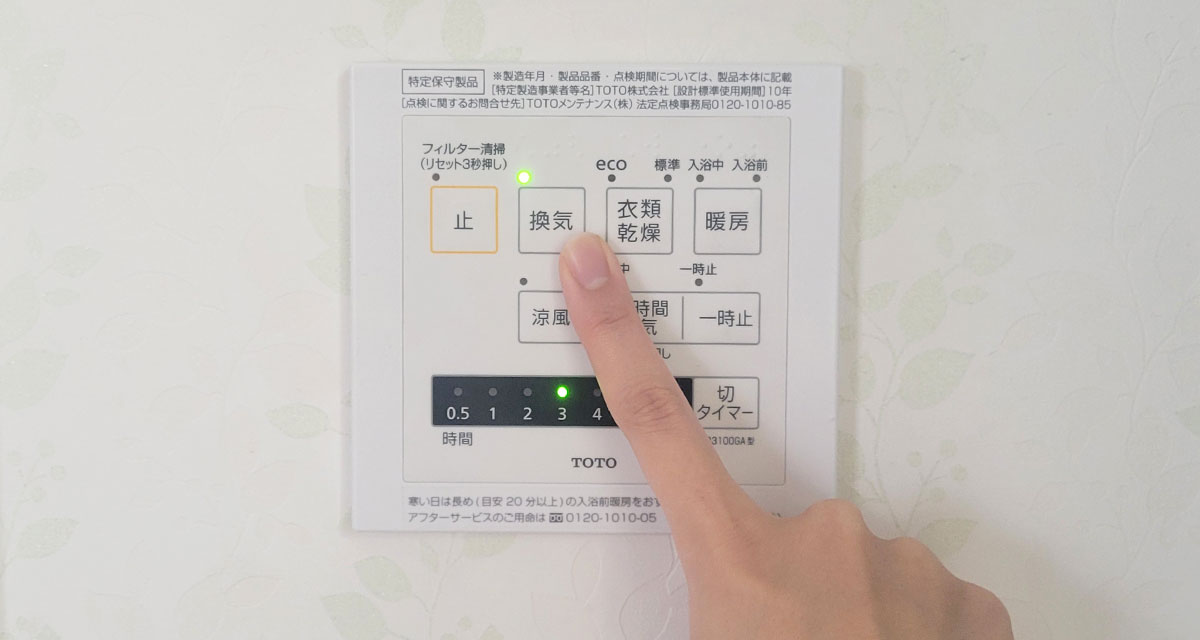

②「換気」

洗剤を使用する際は、窓を開けたり換気扇を使ったりして空気を入れ替えましょう。

特に、浴室やトイレなどの密閉空間は、ガスがこもりやすいため換気が重要です。換気をしながら掃除をすることで、万が一ガスが発生しても濃度が高くならず、危険な事故を防ぐことができます。

③「手袋」

塩素系漂白剤は強いアルカリ性のため、素手で触れると手荒れや皮膚炎を引き起こす可能性があります。使用時はゴム手袋やビニール手袋を着用しましょう。

また、目に入ると危険なので、保護メガネやマスクを併用することをおすすめします。

家族への注意喚起と保管方法

家族の全員が洗剤の使用方法や危険性を理解しておくことが、事故防止につながります。特に、塩素系漂白剤は「他の洗剤と混ぜてはいけない」というルールを徹底的に共有しておきましょう。特に子どもや高齢者がいるご家庭では、誤使用や誤飲のリスクを防止するため、保管場所などに十分な注意が必要です。

保管方法の基本ルール

・子どもが触れない場所に置く

洗剤は、カラフルなボトルの製品や甘い香りがする製品があり、小さな子どもが飲み物やお菓子と勘違いする危険があります。高い場所や鍵付きの収納など、子どもが触れない場所に保管しましょう。

・元の容器のまま保管する

ペットボトルや空き瓶などに詰め替えると、誤飲事故につながりやすく危険です。必ず元の容器のまま、ラベルも剥がさずに保管しましょう。

・直射日光や高温を避ける

直射日光や高温によって洗剤の成分が劣化したり、容器が変形・破損するおそれがあるため、冷暗所での保管が推奨されます。

子ども・高齢者への注意喚起

・子どもへの注意喚起

洗剤は食べ物・飲み物ではないと繰り返し教えましょう。特に、カプセルタイプの液体洗剤は誤飲事故に注意しなければいけません。

・高齢者への注意喚起

視力の低下や認知症により、誤って洗剤を飲んでしまうケースがあります。容器に大きな文字で「危険」「飲まない」と書き加えるなどの対策が必要です。

「混ぜるな危険」の洗剤を混ぜてしまったときの対処法

誤って洗剤を混ぜて塩素ガスが発生してしまった場合は、迅速かつ冷静な対応が重要です。次の対処を行い、被害を最小限に抑えましょう。

①換気する

・すぐに窓やドアを開け、換気扇を回す。

・可能であれば、ガスを吸い込まないように息を止めて行動する。

・特に密閉空間(浴室・トイレなど)の場合は素早く換気することが重要。

②安全な場所へ避難する

・換気と同時に、すみやかにその場を離れる。

・屋外など、できるだけ空気のきれいな場所へ移動する。

③症状を確認する

・自分や家族の症状を確認する。

・咳、喉の痛み、目の刺激感はないか。

・呼吸困難、胸の圧迫感、意識障害はないか。

・少しでも異常があれば医療機関を受診する。

④救急要請

・重度の症状が出ている場合は救急車を呼ぶ。

・通報時に洗剤を混ぜてしまったことを伝えると、救急隊が適切な対応を取りやすくなる。

まとめ

家庭用洗剤に表示される「混ぜるな危険」の表示は、呼吸困難や死亡事故につながる危険性を警告する重要な表示です。

塩素系漂白剤と酸性洗剤が混ざったときに発生する塩素ガスは、極めて毒性の強い気体で、粘膜や呼吸器に深刻な障害を与えます。特に「塩素系漂白剤+お酢」「塩素系漂白剤+クエン酸」「塩素系漂白剤+サンポール」の組み合わせは、重大な事故につながる典型例です。

「混ぜるな危険」の表示がある洗剤を使うときは、必ず「混ぜない」「換気」「手袋」の基本ルールを守りましょう。万が一混ぜてしまった場合は、すみやかに換気・避難をして、少しでも異常があれば医療機関を受診することが大切です。

Q&A~「混ぜるな危険」の洗剤についての10の疑問

Q1.洗剤に書いてある「混ぜるな危険」ってどういう意味ですか?

A.塩素系漂白剤と酸性洗剤を混ぜると有毒ガスが出るという警告です。

「混ぜるな危険」は家庭用品品質表示法で義務づけられた注意表示です。塩素系漂白剤や塩素系カビ取り剤(ハイター、カビキラーなど)と酸性洗剤が混ざると塩素ガスが発生し、命にかかわる事故につながるおそれがあるため、警告のために表示されています。

Q2.塩素ガスってどんなガスですか?

A.強い刺激臭を持ち、吸うと呼吸困難を起こす危険なガスです。

黄緑色で刺激臭があり、第一次世界大戦では化学兵器として使われたほど毒性が強い気体です。吸い込んでしまうと、重度の場合は肺水腫や呼吸不全を引き起こす可能性があります。

Q3.お酢と漂白剤を一緒に使うと危ないのはなぜ?

A.お酢が酸性なので、漂白剤の成分と反応して塩素ガスが出ます。

台所で漂白剤を流した直後にお酢を使ったり、生ごみにお酢が残っていて混ざるだけでもガスが発生します。自然素材のお酢も「混ぜるな危険」の対象なので注意が必要です。

Q4.クエン酸と塩素系カビ取り剤を一緒に使っても危ないですか?

A.はい、危険です。弱酸性のクエン酸でも塩素ガスが出ます。

「ナチュラルだから安全」と思いがちですが、酸性である以上、塩素系漂白剤と混ぜれば化学反応が起きてガスが発生します。

Q5.サンポールとハイターを混ぜるとどうなりますか?

A.大量の塩素ガスが一瞬で発生し、命の危険があります。

サンポールは強酸の塩酸を主成分とするため、塩素系漂白剤と混ざると高濃度の塩素ガスを発生します。トイレや浴室のような狭い空間では、数分で呼吸困難や意識障害に至ることもあります。

Q6.酸素系漂白剤なら塩素系と混ぜても大丈夫ですか?

A.塩素ガスは発生しませんが、効果が打ち消されるので混ぜないほうがいいです。

酸素系漂白剤は弱アルカリ性なので塩素系漂白剤と混ぜても危険なガスは出ません。ただし、併用しても効果が高まることはなく、むしろ安定性が下がって十分な漂白効果が得られない場合があります。

Q7.洗剤を安全に使うために一番大切なことは?

A.「混ぜない・換気・手袋」の3つを守ることです。

特に「混ぜない」が最重要で、成分が違う洗剤を連続して使う場合も必ず水で流してから使用しましょう。さらに換気を徹底し、手袋やマスクで皮膚や呼吸器を保護することも大切です。

Q8.洗剤ラベルのどこを見れば安全に使えますか?

A.「注意表示」や「成分」「液性」を確認しましょう。

「混ぜるな危険」「必ず換気」などの注意書きを守ることが事故防止につながります。また、その洗剤が塩素系か酸性かを理解しておくことも重要です。

Q9.子どもがいる家庭で洗剤をどう保管すればいいですか?

A.必ず子どもの手の届かない高い場所や鍵付き収納に保管してください。

また、ペットボトルなどに詰め替えると誤飲の危険が増すので、オリジナルの容器のままで使うことをおすすめします。

Q10.もし誤って洗剤を混ぜてしまったらどうすればいい?

A.すぐに換気して避難し、症状があれば救急要請してください。

窓やドアを開けて空気を入れ替え、すみやかに避難することが最優先です。呼吸困難や胸の圧迫感など重度の症状がある場合は救急車を呼びます。重度の症状がなくても、少しでも身体に異常を感じるときは医療機関を受診しましょう。

※2025年9月25日本文改訂