浴槽(バスタブ)「黒ずみ」の掃除方法と予防策・原因を紹介

浴槽の黒ずみの掃除方法は汚れの原因によって異なります。カビが原因の黒ずみは、塩素系漂白剤を使って除去と除菌を行います。水垢や石鹸カスによるものなら、クエン酸スプレーが有効です。皮脂汚れには、重曹をペースト状にして優しくこすり洗いしましょう。金属製品からのもらいサビには、クエン酸かクレンザーで対応します。それぞれの汚れに合った方法を選ぶことで、浴槽を傷めずにきれいに保つことができます。

このコラムでは、黒ずみの原因から掃除方法まで詳しく紹介します。

浴槽(バスタブ)に黒ずみができる主な原因

浴槽(バスタブ)の「黒ずみ」汚れは、「黒カビ」、「水垢」、「石けんカス」などが主な原因です。

また、これらの汚れが絡み合っている場合もあります。ここでは、まず代表的な黒ずみ汚れの特徴を紹介します。それぞれの汚れは性質が異なるため、原因などを正しく理解することで、効率的に掃除を行うことができます。

「カビ(黒カビ)」による浴槽の黒ずみ

浴槽の黒ずみと聞いて、多くの方がまず思い浮かべるのが「カビ(黒カビ)」ではないでしょうか。

特に、黒カビは目に見えて浴槽の縁や目地、ゴムパッキンなどに広がっています。

そして、カビは不快感を与えるだけでなく「健康への影響」も懸念されます。

厚生労働省によれば、カビは喘息やアレルギーの原因物質のひとつとされており、子どもの呼吸器疾患との関係も指摘されています。換気不足や浴槽の湿気(水分)の放置は、カビが繁殖しやすくなるため注意が必要です。

アンケート調査からは「浴室がもっともカビの悩みが多い場所」としてあげられ、その割合は8割以上にのぼります。カビは代表的な浴槽の黒ずみ汚れといえるでしょう。

「水垢汚れ」による浴槽の黒ずみ

「水垢」は、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が、蒸発する過程で固まり、白くザラザラとした膜のように残る汚れのことです。

これが浴槽に蓄積すると、時間とともに黒っぽく変色して黒ずみに見えることがあります。

地域によっては、水道水に含まれるミネラル分が多いところもあり、こうした地域では水垢汚れが付着しやすくなる可能性があります。

「石鹸カス汚れ」による浴槽の黒ずみ

「石鹸カス」の汚れは、石鹸やボディソープ、シャンプーなどに含まれる脂肪分が水道水の金属イオンと反応して固まったものです。見た目は白っぽいのですが、長く放置することで黒ずみに変わっていきます。ちなみに、このような石けんカスの汚れを正式には「金属せっけん」といいます。

「皮脂汚れ」による浴槽の黒ずみ

毎日の入浴で体から出る垢などの「皮脂」汚れは、見えないレベルでも確実に浴槽に付着し、放っておくことで黒ずみの原因になってしまいます。

「もらいサビ(金属製品からのサビ移り)」による浴槽の黒ずみ

「もらいサビ」は、浴槽のフチなどに放置された金属製のカミソリ、ピン、掃除道具などからサビが発生し、その色素が移って黒ずみになる現象です。

もらいサビは、金属成分による酸化反応によって発生し、時間が経過すると浴槽の素材に染み込むように定着してしまうため、通常の洗剤やスポンジでは落ちにくくなります。

浴槽(バスタブ)の黒ずみがカビの原因となる⁉

先ほど紹介した黒ずみ汚れの中でも「石鹸カス汚れ」や「皮脂汚れ」は、カビの繁殖を誘発する「栄養分(エサ)」となるため、早めの掃除が大切です。

カビは「湿度(65%以上)」「温度(25〜30℃以上)」に加え、石鹸カスや皮脂などの「栄養分(エサ)」という3つの条件がすべて揃うと繁殖をはじめます。そこで、ひとつでも条件を満たさないようにすることがカビ対策のポイントになります。換気などで浴室の温度、湿度管理を行いながら、エサとなる石鹸カスや皮脂汚れもしっかり落としていきましょう。

浴槽(バスタブ)の黒ずみの掃除方法(原因別に紹介)

浴槽の黒ずみは、単純に「こする」だけでは落ちないことがほとんどです。

黒ずみは、先ほど紹介した通り「カビ(黒カビ)」「水垢」「石鹸カス」「皮脂」「サビ」が頑固になったもので、それぞれがまったく異なる性質を持っています。間違った洗剤を使ったり、力任せにこすってしまうと、汚れが落ちないばかりか浴槽を傷つけてしまうこともあります。

そこで、ここでは黒ずみのタイプに合わせた掃除方法を、人気のナチュラルクリーニングもあわせて紹介します。

浴槽の「カビ(黒カビ)」の掃除方法

カビ(黒カビ)は根を張るように素材の奥に入り込むため、普通の「浴室洗剤(お風呂の洗剤)」だけではなかなか落とすことはできません。

そこで使用するのが「カビ取り剤」です。多くのカビ取り剤は、主成分として「次亜塩素酸ナトリウム」が含まれた塩素系漂白剤であることが多く、一度に「殺菌」、「漂白」、「除菌」の3つの効果が得ることができます。

【掃除方法】

・「カビ取り剤」を黒カビに直接スプレーします。

・効果を高めるため15〜30分ほど放置します。

※放置時間は商品ごとに異なるため、「取り扱い説明書」をご確認ください。

・時間が来たらシャワーでしっかり洗い流します。

【注意点】

・必ず換気をしましょう。

・ゴム手袋に加え、できれば「マスク」と「ゴーグル(メガネ)」を着用しましょう。

・酸性洗剤(クエン酸など)とは絶対に併用しないでください。有毒なガスが発生します。

塩素系洗剤(次亜塩素酸ナトリウム)と酸性洗剤(クエン酸など)が混ざると、有毒な塩素ガスが発生するため、絶対に同時使用してはいけません。また、連続して使用する場合でも、前に使用した洗剤が排水口や浴槽内に残留していると、後に使用した洗剤と反応して有毒ガスが発生する可能性があります。十分に注意してください。

浴槽の「水垢汚れ」「石鹸カス汚れ」の掃除方法

軽い汚れの場合は浴室洗剤(お風呂の洗剤)で十分ですが、水垢や石鹸カスが落ちにくい頑固な黒ずみ汚れになっている場合は、クエン酸を水(またはぬるま湯)で溶かした「クエン酸スプレー」を使った掃除をおすすめします。

水垢や石鹸カスは「アルカリ性」の汚れです。反対の性質である「酸性」のクエン酸を使うと汚れを緩め落としやすくしてくれます。

クエン酸は「ナチュラルクリーニング」といわれる体や環境にやさしい掃除で使われる洗剤としても注目されています。

【クエン酸スプレーの作り方】

・スプレーボトルに、水(またはぬるま湯)100mlに対してクエン酸大さじ1杯を加えます。

・よく振って混ざったら完成です。

【使い方】

・汚れに直接スプレーし「キッチンペーパー」をかぶせ、さらにその上からスプレーし「湿布」のようし、密着させて30分放置します。

こうすることで、浴槽の壁面の洗剤(クエン酸)が流れ落ちることがなくなり、成分がしっかり汚れに密着します。

・30分後、キッチンペーパーをはがしてスポンジでこすり洗いします。

浴槽の「皮脂汚れ」の掃除方法

皮脂汚れは、水垢とは異なり「酸性」の性質であるため、洗浄にはその反対の性質である「アルカリ性」の洗剤を用いるのが効果的です。

通常の皮脂汚れであれば、浴室洗剤(お風呂の洗剤)でも十分に落とせますが、汚れがこびりついて落ちにくくなっている場合には、ナチュラルクリーニングの定番として人気の「重曹」を使います。

重曹はアルカリ性で、酸性の皮脂汚れを緩める力に優れており、浴槽の掃除においても効果的です。特に、重曹を少量の水と混ぜてペースト状にすることで、浴槽の壁面部分にも密着しやすくなるため、汚れをしっかり緩めて除去することができます。

【重曹ペーストの作り方】

・「重曹3」に対し「水1」の割合で混ぜてペースト状にします。

【使い方】

・黒ずみ部分に塗りつけ、5分ほど置いてからスポンジでこすり洗いします。

浴槽の「もらいサビ」の掃除方法

浴槽の「もらいサビ」はクエン酸で落とします。

布にクエン酸水を浸し、もらいサビの上に置いて30分程度放置します。これで汚れが緩むようなら洗い流して終了です。

落ちない場合は「クレンザー」でこすり洗いをします。

【クレンザーでの落とし方】

・クリームクレンザー(研磨剤入り)を柔らかい布にとって優しくこすります。

・こすった後は水で洗い流します。

【注意点】

研磨剤で強くこすると浴槽が傷つく場合があります。研磨剤を使う場合は「やさしく・ていねいに」を心がけましょう。

安心度が高い黒ずみを落とす「浴槽の掃除アイテム」

掃除用として売られている重曹やクエン酸と、食用のものでは、主に「純度」や「作られるときの管理基準」に違いがあります。ただし、どちらも同じ人体への影響が少ない成分であるため、掃除用の重曹やクエン酸は安心度の高い洗浄剤といえます。

これらの洗剤を使った掃除は「ナチュラルクリーニング」と呼ばれ、家庭内での安全性を重視する子育て世帯から高い支持を得ています。

また、重曹以外でも、安心して使える洗剤は注目を集めています。最近では、以下のような「人にも環境にも配慮した」洗剤が安心度の高い洗剤として人気です。

・合成香料・着色料不使用のもの。

・弱酸性・中性で肌刺激の少ない成分を配合しているもの。

・食品由来や植物性洗浄成分を使用しているもの。

・子どもやペットとの暮らしを意識したもの。

メーカーによっては「肌にやさしい処方」「低刺激タイプ」などの表記がある洗剤もあることから、安心度の高い洗剤を選びやすくなっています。

浴槽(バスタブ)の黒ずみを防ぐ工夫(掃除方法)

どれだけ丁寧に掃除をしても、環境が悪いとすぐに汚れは再発してしまいます。

そういう意味では、「予防」も大切ともいえます。日々の入浴後の習慣を少し変えるだけで、汚れの発生を大幅に抑えることができます。

入浴後にすぐ掃除する

入浴後は、浴槽のお湯を抜き、すぐにスポンジでこすり洗いをしましょう。

皮脂などの汚れが緩んだ状態でこすれば、掃除がラクなばかりか洗剤も必要ありません。

入浴後にシャワーをする

また、シャワーをかけるのも効果的です。

こうすることで、石鹸汚れや髪の毛などの汚れやゴミを洗い流すことができ、黒カビを誘発する「赤カビ(ピンク色のぬめり汚れ)」が生えにくくなります。最後に浴室内の温度を下げるために冷たいシャワーをかけておきましょう。

先ほども紹介しましたが、カビは「湿度」「温度」「栄養分(エサ)」の3つが揃うと繁殖を始めます。シャワーを上手に使ってカビが繁殖しにくい環境を作り出しましょう。

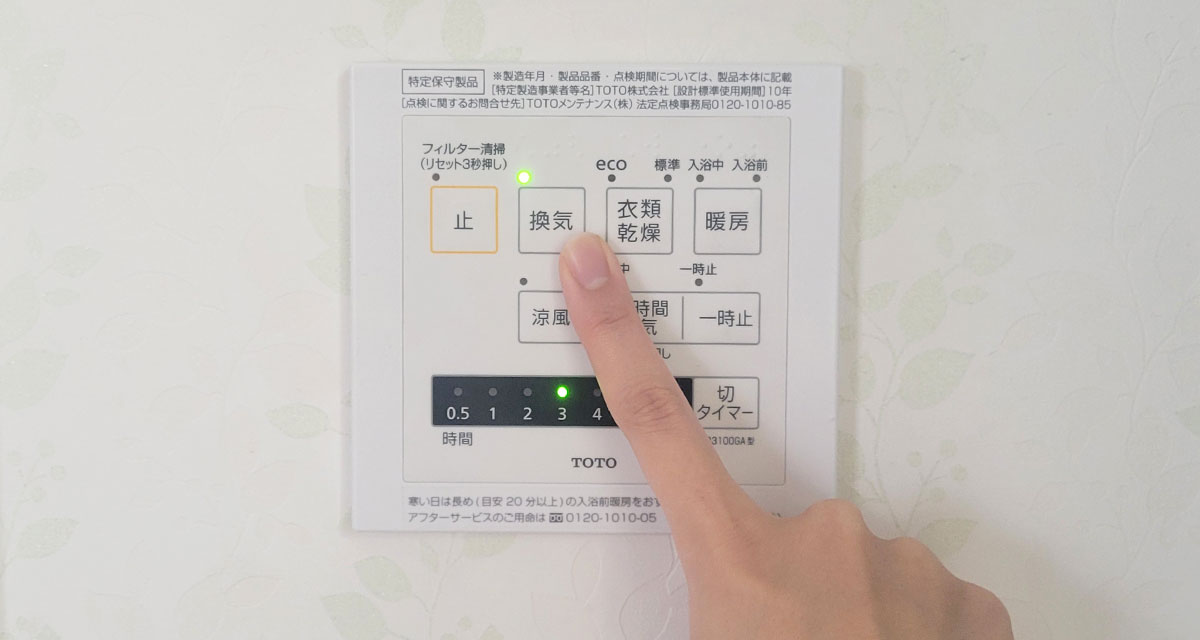

換気・乾燥を怠らない

入浴後はしっかり換気を行うことでカビの予防効果を高めます。

浴室換気扇はできれば24時間回し続けましょう。

また、浴槽の水分をタオルなどで拭き取るのも効果的です。実際に多くの家庭で行われているようで、共働き世帯への調査では、「入浴後に浴室の水気を拭き取っている家庭」は3件に1件以上という結果も出ています。

防カビグッズの活用

「くん煙剤」や「防カビスプレー」など、最近では防カビ対策の便利なグッズが数多く販売されています。

くん煙剤は浴槽ばかりか、浴室全体に成分を行き渡らせることができるため、天井の角など手の届かない場所の効果も期待できます。一方、スプレータイプは気になる場所にサッと手軽に吹きつけられるのがメリットです。中には、天然由来成分を使用した商品もあり、小さなお子さんがいる家庭でも安心して使えるようになっています。

シャンプーやボトルは床に直置きしない(浮かせる収納)

浴室に並んだシャンプーボトルやボディソープの底が、ぬるぬる黒ずんでいたことはありませんか?これは、ボトルの下にたまった石鹸カスや湿気がカビや菌の温床になっていることが原因です。

そこで、「浮かせる収納」で対策をしてみましょう。

・吸盤タイプやフック式の「浮かせるボトルホルダー」で浮かせる

・ワイヤーラックやバスケットで底面を浮かせる

・浮かせない場合は、使った後のボトルの底をサッと拭く、または水を切るだけでも汚れは低減します。

浴槽(バスタブ)の黒ずみ掃除でしてはいけないこと

浴室の素材は見た目以上にデリケートです。特に、ユニットバスや人工大理石製の浴槽は間違った掃除方法を続けると傷がついたり、素材が劣化してしまうケースもあります。

ここでは、多くの人がやってしまいがちな「NG掃除」と、そのリスクについて紹介します。

メラミンスポンジの使用は浴槽の傷の原因に

簡単に汚れが落とせるメラミンスポンジは、浴槽で使っている方は多いのではないでしょうか。

しかし、実はこのメラミンスポンジ、「超微細な研磨剤」であり、浴槽の表面に細かい傷をつけてしまうことがあります。

細かな傷ができると、その溝に皮脂汚れやカビが入り込み、逆に黒ずみがつきやすくなるという悪循環に陥ります。メラミンスポンジの使用は避け浴槽掃除はスポンジの柔らかい面で洗うようにしましょう。

酸性と塩素系の洗剤を混ぜるのは絶対にNG

先ほども紹介しましたが、クエン酸などの「酸性の洗剤」と、市販のカビ取り剤を併用してはいけません。

クエン酸などの酸性洗剤と、カビ取り剤などの「塩素系漂白剤」を混ぜると、化学反応によって有毒ガスが発生します。少量でも吸い込むと、めまいや呼吸困難を引き起こす恐れがあります。厚生労働省も、家庭内の洗剤事故の事例としてこの組み合わせを行わないよう強く警告しています。

こすり洗いによる浴槽素材の劣化に注意

「頑固な汚れ=力を入れてこすらないと落ちない」と思っていませんか?

しかし、浴槽の素材は意外と傷つきやすく、力任せにこすればこするほど表面のコーティングが剥がれ、先ほどのメラミンスポンジの例で紹介したように、かえって汚れが“染みつく”原因になります。

特に、ありがちなのが、以下のような行動です。

・クレンザーをたっぷりつけて強くこする。

・金属タワシや硬いブラシでこする。

こうした掃除は、目に見えない細かい傷を浴槽全体に広げてしまい、時間が経って黒ずみが再発する要因になります。

効果的な掃除方法は「洗剤を拭きつけて放置」+「やさしいこすり洗い」です。汚れには、その汚れに適した洗剤を“なじませて落とす”のが基本です。素材ごとの取り扱い表示も確認して、浴槽の寿命を縮めない掃除を心がけましょう。

浴室汚れへ悩み・困りごとの実態(データから見えること)

浴室に発生する黒ずみやカビ汚れは、家庭内の掃除において非常に多くの人が頭を悩ませている問題です。

住宅メーカーが2024年に実施した全国調査(対象:20~60代の1,000人)によると、自宅のカビ汚れについて「悩んでいる」と回答した人は全体の約8割にのぼり、特にカビ汚れが気になる場所として「浴室」を挙げた人は9割に達しました。なかでも掃除に関する最大の不満は「カビが落ちない」(7割以上)という声で、たとえ一度落としてもすぐに再発してしまう点にストレスを感じている人が多数を占めています。

さらに、2018年に共働きの30〜49歳夫婦を対象に実施された調査でも、「浴室の汚れに悩みがある」と回答した人は50%以上と過半数を超えており、浴室が家庭内で最も掃除の負担を感じる場所であることが明らかになりました。

悩みの対象はカビだけにとどまりません。浴槽に残るザラついた水垢や石鹸カス、排水口のぬめり、ボトルや椅子の裏に広がるピンク汚れ(ロドトルラ、メチロバクテリウム)など、さまざまな汚れが蓄積しやすいのも浴槽(浴室)特有の特徴です。

また、別の調査では4人以上の家族(30~50代夫婦+子ども)で浴室を共用している家庭では、「お風呂掃除が面倒」と感じる人が50%以上にのぼり、浴室掃除は家庭内で最も敬遠されがちな家事となっています。収納スペースが足りず、シャンプーボトルや洗面器などが床に直置きされてしまうことで、さらに汚れやすい環境をつくってしまうことも、多くの家庭での共通の悩みです。

このように、統計データからも浴室に関する清掃・衛生の悩みが多くの家庭に共通していることがわかります。もし日常的な掃除で解決できないほどのストレスを感じている場合は、無理に一人で抱え込まず、専門のハウスクリーニングサービスの利用を視野に入れることも、現実的かつ効果的な選択肢の一つといえるでしょう。

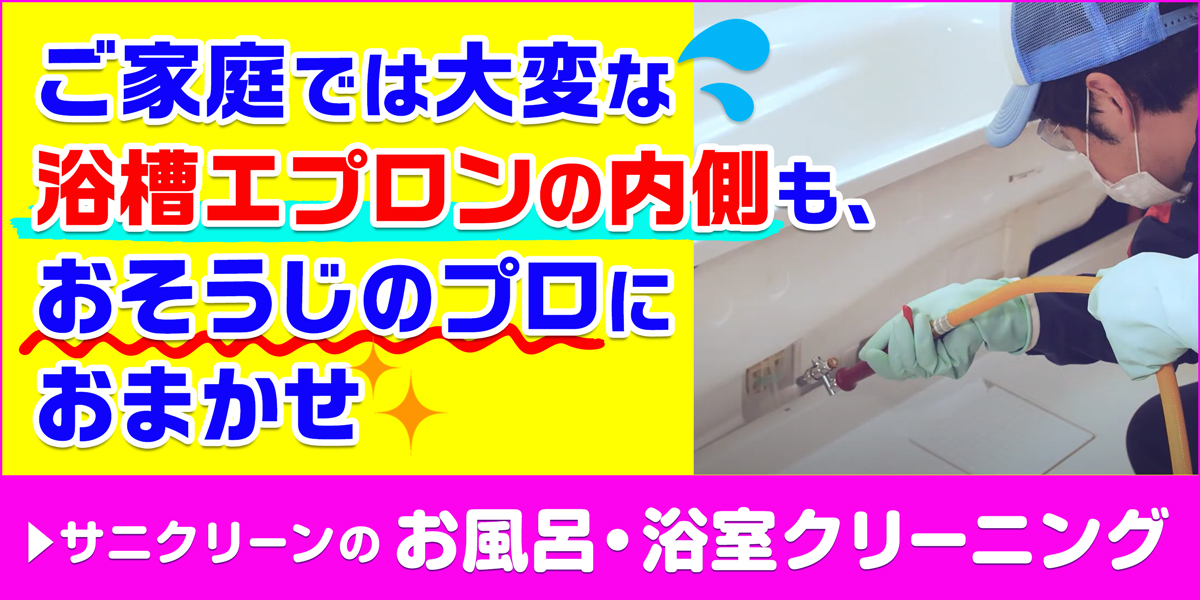

サニクリーンのハウスクリーニングはいかがですか

家事や育児、仕事に忙しく浴槽や浴室の掃除ができない。そんなときはサニクリーンのハウスクリーニングはいかがでしょうか。サニクリーンでは、「プロの道具」と「プロの技術」、さらには「プロならではの徹底したこだわり」でお風呂をきれいにしていきます。

プロ仕様の洗剤で、お風呂内の頑固な汚れを徹底除去

まずは、お風呂内での汚れ状況をチェックします。

カビや皮脂汚れなど、プロ仕様の洗剤と材質に適した道具で徹底的に落とします。

プロ仕様の洗剤で「水垢」をしっかり落とします

お風呂内の水垢汚れも、細かい部分までチェックし、プロ仕様の洗剤で徹底的に落とします。水垢がつきやすい金属部分の裏側まで落とします。

高圧洗浄機で、エプロン内部の汚れも徹底的に落とします。

エプロン内部は、お風呂全体に広がるカビの温床となることもあるため、高圧洗浄機などを使って、カビや汚れを徹底的に落とします(別途オプション料金が掛かります)。

サニクリーンでは「トレーニングセンター」で、日々、技術の向上に努めています!

サニクリーンの「トレーニングセンター」では、実際の設置環境を想定したさまざまなシチュエーションに対応できるよう、ハウスクリーニングに不可欠な専門スキルの向上を目的とした研究を行っています。

まとめ|浴槽の黒ずみ掃除は正しい知識が大切

浴槽の黒ずみは、カビ・水垢・石鹸カス・皮脂・もらいサビといったものです。また時には、これらの汚れが複雑に絡み合ってできています。

なかでもカビは、家族の健康にも影響を与える恐れがあるため早期の対応が大切です。このコラムでは、黒ずみの原因を明らかにしながら、汚れの性質に応じた正しい掃除方法を紹介してきました。

・アルカリ性の水垢や石鹸カスにはクエン酸

・酸性の皮脂汚れには重曹

・黒カビには塩素系漂白剤

・もらいサビにはクエン酸やクレンザー

と、汚れごとに最適なアプローチがあります。また、メラミンスポンジの使いすぎや洗剤の併用など、やりがちなNG行動にも注意が必要です。そして何より大切なのは、黒ずみを「ためない」ための予防習慣です。

入浴後の水切り・換気・シャンプー類の浮かせる収納・定期的な掃除など、少しの工夫で浴槽のキレイはぐんと長持ちします。

掃除は完璧を目指さなくて大丈夫。「週末だけ」「月に1回チェックする」など、自分のペースで続けられる仕組みをつくることがポイントです。「家族みんなが気持ちよく過ごせるバスタイムのために」、正しい知識とちょっとの工夫で、あなたの浴槽は“黒ずみ知らず”に変わっていきます。

Q&A|浴槽の黒ずみ掃除について

Q1.浴槽に黒ずみができる一番の原因は何ですか?

A.もっとも多い原因は「黒カビ」です。浴槽の縁やゴムパッキンなどに発生し、見た目の汚れだけでなく、喘息やアレルギーの原因にもなるため、早めの対処が必要です。

Q2「水垢汚れ」が黒ずみに見えることがあるのはなぜ?

A.水垢は水道水に含まれるミネラル分が蒸発して固まったもので、長期間放置されると黒っぽく変色し、黒ずみに見えることがあります。

Q3. 浴槽にできる「もらいサビ」とはどんな汚れ?

A.もらいサビは、カミソリや金属製の掃除道具から発生したサビが浴槽に移ったものです。時間が経つと浴槽の素材に染み込んでしまい、通常の洗剤では落としにくくなります。

Q4.浴槽の黒ずみが「カビの繁殖」につながるのは本当?

A.はい。石鹸カスや皮脂汚れはカビの「栄養源」になり、湿度・温度と合わさるとカビが繁殖します。黒ずみの早めの除去がカビ予防にもつながります。

Q5.カビを落とすにはどんな洗剤が必要ですか?

A.黒カビには塩素系漂白剤(カビ取り剤)が有効です。主成分の次亜塩素酸ナトリウムがカビを殺菌・漂白・除菌します。

Q6.クエン酸スプレーの使い方を教えてください。

A.水500mlにクエン酸25gを溶かし、スプレーしてキッチンペーパーを貼りつけて30分放置します。その後、スポンジでこすり洗いしてください。水垢や石鹸カスに効果的です。

Q7.皮脂汚れを落とすのに適した方法は?

A.「重曹ペースト」が効果的です。重曹3:水1の割合で作ったペーストを汚れに塗り、5分放置後スポンジで優しくこすり洗いします。

Q8.掃除でやってはいけないことはありますか?

A.酸性洗剤と塩素系洗剤の併用は有毒ガスが発生するため絶対NGです。また、メラミンスポンジの使いすぎも浴槽を傷つける原因になります。

Q9.入浴後に黒ずみを防ぐための簡単な習慣は?

A.湯を抜いたらすぐに浴槽を軽くスポンジでこすり、シャワーをかけ汚れやゴミを洗い流した後に冷水をかけるのが効果的です。換気や水気の拭き取りも忘れずに。

Q10.忙しくて掃除ができない時はどうしたらいい?

A.週末に10分の時短掃除を取り入れるか、家族で分担する「掃除ルール」をつくるのがオススメです。それでも難しい場合は、サニクリーンなどのプロに依頼するのもひとつの手です。

<参考文献>

厚生労働省「応急仮設住宅生活における真菌(カビ)及びダニ対策について」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/150522.pdf#

環境再生保全機構「子どものぜん息&アレルギーシリーズ6 住まいの掃除はどうするの?」

https://www.erca.go.jp/yobou/pamphlet/form/00/archives_3105.html

埼玉県本庄市「本庄市の水質について」

https://www.city.honjo.lg.jp/material/files/group/35/2023_03_04.pdf?utm_source=chatgpt.com